HAUTS LIEUX D'ANDRÉ BRETON, DE BRUNO GENESTE

Compte-rendu par Françoise Armengaud

Bruno Geneste, Hauts lieux d'André Breton, préface de Paul Sanda, postface de Patrick Lepetit)

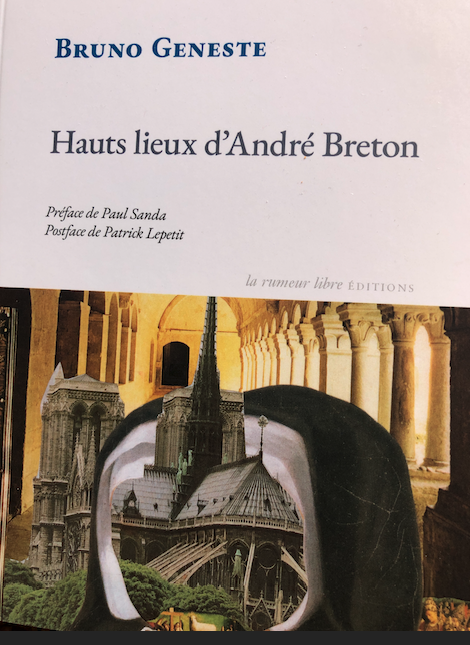

Bruno Geneste, Hauts lieux d'André Breton, préface de Paul Sanda, postface de Patrick Lepetit, avec en illustration de couverture un collage de Rafael de Surtis, Éditions la rumeur libre, collection Noces, en coproduction avec l'Espace Pandora, 2025.

L'une des originalités – et l'un des charmes – de cette nouvelle étude de la pensée et de l'œuvre d'André Breton vient de ce qu'elle prend la forme d'un voyage, auquel nous sommes généreusement invités par le poète, essayiste et romancier Bruno Geneste . Il s'agit d'un parcours d'une trentaine de chapitres – relativement brefs, chacun de deux à trois ou quatre pages le plus souvent – qui empruntent leur intitulé à la dénomination de haut lieu, laquelle se voit diversement et toujours poétiquement qualifiée ainsi que lyriquement commentée. Geneste utilise tantôt une qualification physique, spatiale, géographique, tantôt une qualification conceptuelle, tantôt enfin il ne se prive pas d'utiliser les titres même d'ouvrages d'André Breton. Ce qui fait de la table des matières une sorte d'envoûtante litanie des hauts lieux bretoniens. Mais qu'est-ce qu'un haut lieu ? On comprend que si, pour être « haut » selon Geneste, un lieu doit être marqué par un événement historique, collectif ou individuel, il doit surtout avoir une signification spirituelle et être apte à générer des événements singuliers. Ce que résume fort bien Patrick Lepetit en intitulant sa postface d'un magistral raccourci : « Génie des lieux », allusion directe au genius loci des Latins. Voici donc « Paris, haut lieu de naissance du surréalisme ». Un peu plus loin dans l'ouvrage, on rencontre le « Haut lieu de l'École de Pont-Aven ». On est ensuite appelé à se souvenir qu'il y a un « Haut lieu nantais » et que Nantes fut un haut lieu de l'imagination surréaliste, et que dans Nadja Breton écrit : « Nantes : peut-être avec Paris, la seule ville de France où j'ai l'impression qu'il peut m'arriver quelque chose qui en vaut la peine » (p. 72). Il y a aussi un « Haut lieu martiniquais », que nous évoquerons plus loin. Saint-Cirq-Lapopie fait bien entendu partie du lot, Saint-Cirq, là où André Breton a « cessé de se désirer ailleurs ». De même que le Pic de Teide à Ténérife, la « pointe poétique de l'Espagne », hommage aux terres noires du volcan. Plus minutieusement est évoquée la « Maison bleue », la Casa Azul, au Mexique. Et plus suggestive apparaît l'ouverture des « New-Yorkais vers les ailleurs » ... Tels sont, pourrait-on dire, les géographiques, lieux marqués par des événements ou des dispositions historiques à portée spirituelle. D'autres sont d'ordre conceptuel : citons le « Haut lieu de la minéralité », le « Haut lieu de l'Hermétisme alchimique », ou encore le « Haut lieu de la Beauté », ainsi que le « Haut lieu de l'Insularité ». Enfin il en est dont la dénomination emprunte aux titres d'œuvres littéraires, celles bien sûr d'André Breton : « Haut lieu de l'Amour fou », « Haut lieu du Ciel et des Poissons solubles ». Sans oublier ceux qui prennent parti délibérément : « Haut lieu d'un surréalisme des grèves », « Haut lieu du merveilleux celtique », « Haut lieu de la quête arthurienne ». Pour aborder plus précisément cette question des lieux, il ne sera pas inutile de rappeler que le surréalisme fut défini en 1924 par Breton comme la recherche « d'un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement ». Ainsi en est-il du « Point sublime ». Un site des gorges du Verdon porte ce nom. Et aussi cet ouvrage de Georges Sebbag paru en 1997 et intitulé Le Point sublime. Cependant, si l'on ne peut véritablement définir les hauts lieux, on peut du moins tenter de les caractériser. C'est à cette tâche que Bruno Geneste s'attache sans relâche. Ainsi lorsqu'il affirme : « Les hauts lieux d'André Breton sont surgissements, puissants moments d'incandescence analogique, élevant la réalité à un haut niveau de perception découvrant dans l'entre-deux la juste note, la magique définition d'un dehors énigmatique… » (p. 89). Ils savent faire surgir un monde propice à la résolution des opposés. On ne sera pas surpris de rencontrer nombre de formulations voisines, d'une exceptionnelle richesse, qui scandent une recherche inlassablement répétée en de multiples variations où l'on peut lire autant d'approximations appelant leur propre dépassement. Quête répétitive, certes, mais progressive, de formulations plus justes, tentatives réitérées de l'approche de l'exactitude. La caractérisation du haut lieu en vient à se confondre avec le projet surréaliste, s'il est vrai que le surréalisme « propose une transformation totale du monde objectif » et que son projet « est de fonder une contrée d'émergence, un lieu invisible afin d'y "mobiliser toutes les puissances de l'imagination"» (p. 113). Patrick Lepetit rejoint Sarane Alexandrian lorsque celui-ci écrit que la démarche poétique de Breton « consistera souvent à imaginer un lieu si extraordinaire qu'il ne peut s'y produire que des événements merveilleux » (p. 68). Pour Kenneth White les lieux de Breton « étaient des points stratégiques où il cherchait les éléments d'un "désordre", où il se sentait "devenir autre", et où il ébauchait dans son esprit un paysage mental » (p. 71). Hauteur rime parfois avec profondeur. Ainsi également lorsque Geneste écrit : « C'est dans un au-delà de la surface des choses que nous entraîne Breton, afin que seule subsiste en nous la profondeur des lieux, cet entre-deux parcouru de champs magnétiques, d'aimants invisibles œuvrant à un plus de réalité » (p. 113) Bretagne, et avec elle l'océan, ouvre un champ abyssal en la perspective de créativité surréaliste. Il nous explique à quel point les surréalistes ont pu parcourir ces territoires de l'inconnu, repoussant leurs propres frontières de la perception, et par là s'obligeant à une grande inventivité pour en traduire l'insondable vertige. Les îles ont souvent été pour Breton et pour les autres surréalistes qu'il a entraînés à sa suite dans ses archipels, des miroirs sublimes, autorisant largement des poèmes surprenants à surgir de l'inconscient » (p. 8). Ces lignes ne sauraient nous étonner de la part de l'auteur des ouvrages co-écrits avec Bruno Geneste : Les Surréalistes et la Bretagne, en 2015, et Ouessant, l'(H)ermitage des Grands Vents, en 2014. Le chapitre consacré par Geneste à Arcane 17 est l'occasion d'évoquer « un récit traversé de rêves étranges, de songes s'ouvrant sur la vastitude de "grands sanctuaires d'oiseaux de mer", où le poète des confins observe "l'abrupte paroi de l'île, frangée de marche en marche d'une écume de neige vivante" […] les laisses de haute mer « qu'il aime longer en quête de galets ou de bois et objets sculptés par la force océanique » (p. 49-50). Le haut lieu est un lieu propice à l'exercice alchimiste. Dans son livre Surréalisme et Alchimie, Patrick Lepetit note que la littérature alchimique est « une initiation à la transmutation, de même les manifestations surréalistes de la poésie sont une initiation à la métamorphose des rapports entre l'homme et l'univers » (cité p. 76). C'est ainsi que le haut lieu devient « celui où alchimie et poésie s'adoubent » (p. 79). Le travail de Breton consiste à repérer les signaux pour en décoder le sens caché. Il s'agit pour lui de « décrypter le grand livre du monde, d'insuffler une énergie propice à la doter d'une force ouvrant à plus de réalité » (p. 93). Raison sans doute pour laquelle le chapitre le « Haut lieu de La Clé des champs et du hasard objectif » est consacré au merveilleux du quotidien. Selon Geneste, le poète « dans une démarche de sublimation du réel "enfermé pour toujours dans son labyrinthe de cristal" crée un imaginaire minéral où une lecture du monde apparaît […] donnant la force de la transparence vers des pôles extrêmes » (p. 92). Maintenant faut-il voir un paradoxe dans le fait décrit par Kenneth White qu'il y a chez Breton « la recherche d'une atopie, c'est-à-dire à l'écart de la topologie commune, un espace plus radical » (p. 81) ? Ou bien dirons-nous peut-être que les hauts lieux s'avèrent être d'abord et surtout des lieux de rencontres humaines ? En témoignent les activités de Breton lorsqu'en 1938 il débarque au Mexique qu'il considère comme « le lieu surréaliste par excellence ». Il écrit : « Le Mexique nous dépasse terriblement, douloureusement, infiniment… ». C'est là qu'il découvre les peintres Diego Rivera, Frida Kahlo, et qu'il a l'occasion d'un contact fructueux avec Léon Trotski. Aux États-Unis, dans le Nevada, l'Arizona, il poursuit sa quête de rencontres et d'échanges ; à New York, ce sont les artistes Yves Tanguy, Roberto Matta, Max Ernst, David Hare, André Masson, Marcel Duchamp. À Haïti, Wilfredo Lam. Breton est épris de passion pour la révolte anticolonialiste. En Martinique, il fait la connaissance d'Aimé Césaire, que Geneste appelle « le poète de la créolité surréaliste » tandis qu'Aimé Césaire semble à André Breton le « digne héritier, dans la Caraïbe, du grand Jacobin noir Toussaint Louverture ». Nous laisserons le dernier mot à Patrick Lepetit qui conclut que le plus haut des "Hauts-Lieux", d'André Breton, à l'exception du Point sublime, reste en fin de compte l'atelier du 42 de la rue Fontaine, profusion, comme dit James Lord, « d'objets hétéroclites, de tableaux, de sculptures… qui compose étrangement un tout » (p.137).

Françoise Armengaud