Le Surréalisme, même n° 4, printemps 1958

| SOMMAIRE | |

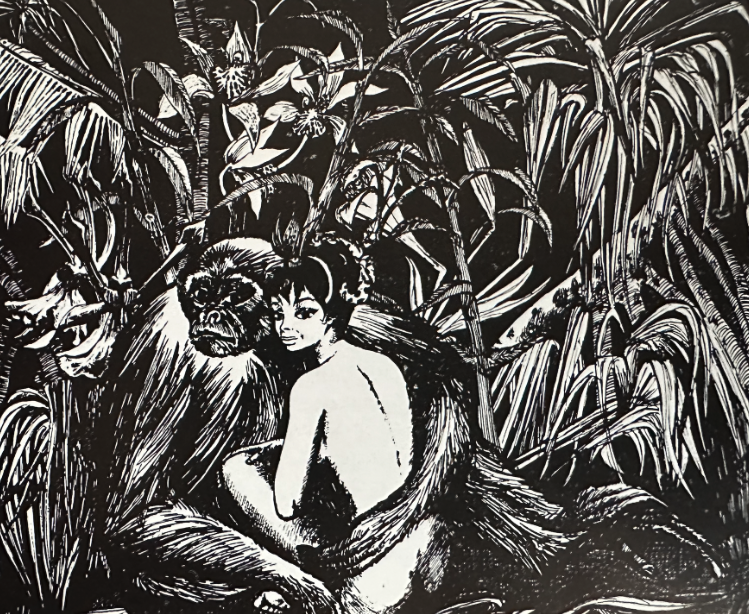

| Monique Watteau | La mort du singe-soleil |

| Vincent Bounoure | Préface à un traité des matrices |

| José Pierre | Heinrich von Kleist, ou les rêves accomplis |

| Hans Bellmer | Le Père |

| Robert Benayoun | Le mot et l'image |

| Lancelot Lengyel | La force créatrice des moyens plastiques |

| Jean-François Revel | La métamorphose du silence |

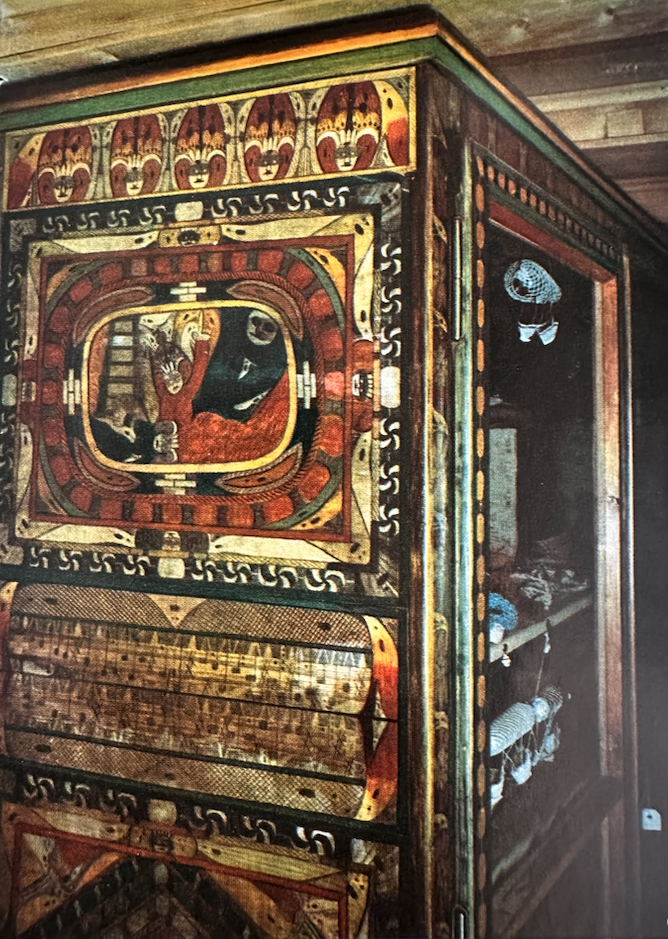

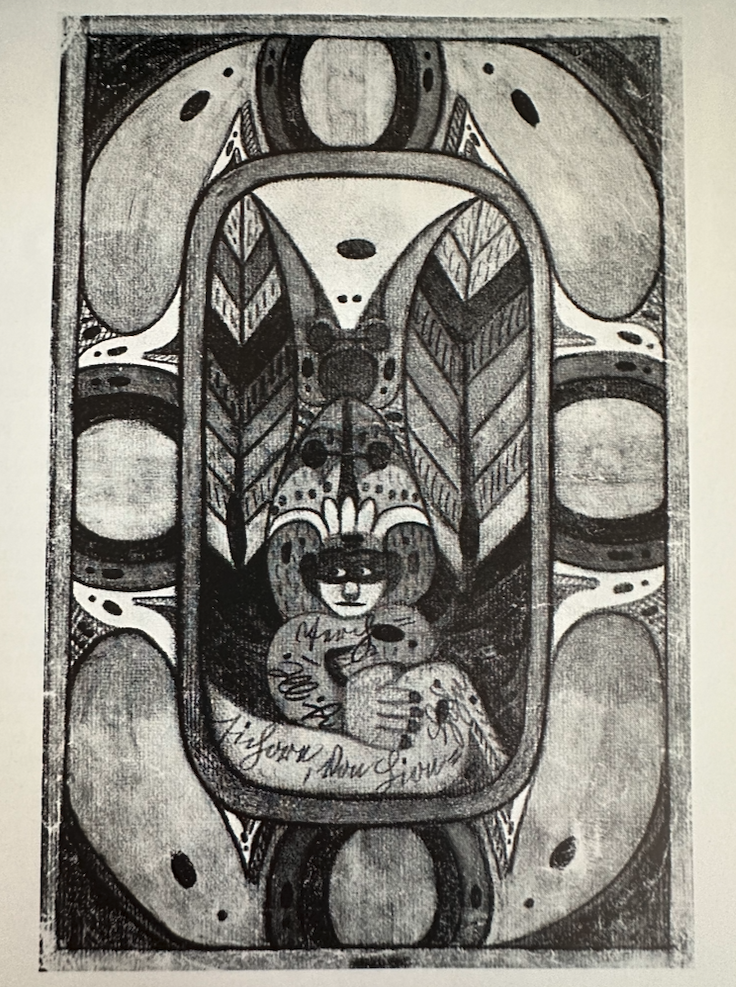

| Theodor Spoerri | L'armoire d'Adolf Wölfli |

| Divers | Une enquête sur le strip-tease |

| Illustrations de | Hans Bellmer, Adrien Dax, Pierre Molinier, Max Walter Svanberg, Monique Watteau, Adolf Wölfli |

P.2

La mort du singe-soleil

Un grand singe d'une espèce inconnue, tenu pour un dieu par les Indiens Motilones, a été capturé aux confins de la Colombie et du Venezuela par une expédition scientifique. Un des membres de celle-ci, la zoologiste Amanda Vernet, est à ce point saisie par la personnalité extraordinaire de ce singe — sa manière de sainteté, son dévouement à la cause de tous les animaux persécutés, et les faits miraculeux qu'il semble susciter sur son passage — qu'elle le fait évader du zoo qui le retient captif et le ramène dans sa forêt natale. Là l'étrange couple mènera une vie idyllique au sein d'une nature transfigurée.

Jusqu'au jour où Poutt-Etit, comme Amanda l'appelle, s'interpose héroïquement entre un groupe de chasseurs de fourrure et les singes laineux qu'ils sont occupés à massacrer. Ainsi s'achève dans une fusillade le destin du rédempteur inhumain. Mais son sacrifice restera-t-il vain pour ces damnés de la création que les plus miséricordieux d'entre nous appellent nos frères inférieurs? Il faut pour y répondre interpréter les signes éternels.

Tous les fusils crachèrent ensemble, sans que Poutt-Etit parût atteint.

Amanda sentit son cœur se soulever, et une idée confuse l'envahit au point de lui faire pousser un cri à nouveau, un étrange cri d'espoir. Poutt-Etit devait être invulnérable : il ne pouvait pas être blessé par des balles stupides.

Pendant une interminable minute, il resta debout, puis, dans la poussière de moisissure et de terreau soulevée par sa charge effrénée, il s'écroula d'un bloc comme une statue de pierre.

Mais il n'était pas de pierre. Tout petit soudain, ramassé sur lui-même comme un fœtus, chaque muscle de son corps tremblait de douleur et de révolte. Ses mains et ses pieds se contractaient, tandis que des balles rageuses le trouaient encore de toutes parts.

Amanda regardait, muette et sans forces.

Chaque fois que la chair serrée et ferme sursautait sous le choc d'une balle, qui s'y enfonçait avec un bruit mou, elle avait un hoquet et vomissait sans se détourner, ni même se pencher, les yeux fixés sur le corps de celui qui mourrait tout seul, dans un cercle de terre coupé à même la masse verte de sa forêt.

Les singes survivants avaient disparu. On n'entendait plus tout à coup que les sifflements des flèches motilones, venues de nulle part, puis les cris des chasseurs qui tombaient et couraient dans tous les sens comme de la volaille épouvantée.

Mais Amanda ne les voyait pas. Pas plus qu'elle ne les entendit fuir, en s'interpellant avec des voix éraillées, poursuivis par les Indiens diaboliquement silencieux. Elle entendit seulement, dans le silence qui retombait sur elle, la course légère d'un vieux sajou, qui courait vers la masse inerte de Poutt-Etit. Elle quitta la couronne ombreuse des arbres et marcha sur la terre spongieuse jonchée de débris et de petits corps ensanglantés.

Il lui sembla que le chemin jusqu'au mort durait des siècles, bien que le sajou l'eût parcouru, lui, en quelques secondes.

Elle ne pouvait plus soulever les pieds: ils collaient à la terre comme s'ils pesaient des tonnes. Amanda ne contrôlait d'ailleurs plus ses réflexes, car ses orteils vinrent heurter le pelage souillé du cadavre sur qui elle buta. Puis, elle se laissa choir à ses côtés, le cerveau paralysé.

" Poutt-Etit, pouit, pouit... " Le cri désolé du sajou, qui tâtait du bout des lèvres la masse informe du grand singe était comme un écho affaibli des cris du mort. Le poil gonflé d'émotion, la voix rauque, le petit singe inconnu paraissait stupéfait et horrifié.

— Oui, petit, il est mort, dit doucement Amanda. Mais cela n'arrêta pas les cris du capucin, qui restait là, à tâter les poils ternis par la saleté, reniflant le sang qui les maculait. — Poutt-Etit... mon amour, mon petit singe, dit Amanda. Ses anges avaient fui, les Motilones s'acharnaient à le venger, les lagothriches pour qui il venait de mourir soignaient leurs plaies quelque part dans le secret des frondaisons. Il n'y avait, dans cet espace vide, à quelques mètres du groupe d'arbres décharnés, dans le silence qui retombait avec la poussière sur le sol, que le petit sajou qui ne pouvait croire à la mort, et Amanda, la main posée sur une plaie qui saignait encore un peu entre ses doigts. Elle n'osait pas toucher le crâne aux poils courts, comme de fins cheveux coupés en brosse. Elle s'interdisait un geste qui eút déclenché en elle un désespoir étouffant. Mais Poutt-Etit n'était pas mort. Le petit sajou l'avait peut-être deviné. Peut-être était-il effrayé à l'idée de ne pouvoir arrêter cette vie qui fuyait par tant de petits trous rouges. La tête du Singe-Soleil se souleva imperceptiblement, et Amanda sentit une joie soudaine, une joie affreuse lui serrer la gorge. Affreuse, car Poutt-Etit, vivant, devait souffrir d'une manière intolérable. Elle prit la tête du grand singe dans ses mains. Elle était lourde, et consentante. Elle reposait dans les petites mains d'Amanda avec résignation. Puis les paupières noires se dessoudèrent, et des yeux fixes comme deux trous d'ombre s'ouvrirent sur le visage incliné de la jeune femme. Ses traits étaient tracés dans de la pierre noire, et ses yeux sans regard étaient ceux d'un mort. Pourtant, il fit un dernier effort. Un effort qui retroussa hideusement ses babines souillées de bave, pour retirer la tête des paumes douces de son amie. Il avait honte de son agonie. Cette lueur encore vivante en lui avait honte d'infliger à son amour le spectacle de la souffrance et de la faiblesse. Alors, il enfouit son visage dans la terre boueuse, pour qu'elle ne le vît pas mourir. Elle ne sur jamais à quelle seconde il avait tout à fait cessé de vivre. Au loin s'annonçait un orage dont les craquements faisaient gronder la terre, sous sa croûte de boue à demi séchée.Amanda ne pouvait résister plus longtemps à l'envie obsédante de toucher la fourrure courte de la tête du grand singe. Sous les yeux tristes du vieux sajou, qui tenait entre ses mains et ses pieds la grande main inerte du Dieu mort, elle posa le bout des doigts sur le crâne oblong. Et aussitôt, tout au fond d'elle-même, une petite voix se mit à pleurer. Cette voix, c'était la sienne quand elle était petite fille. En fait, avait-elle jamais cessé de l'être ? La petite Amanda, prisonnière d'un cercle de cadavres aimés, tournait, tournait dans les entrailles de la jeune femme, en poussant des petits cris affolés. Tant d'animaux qu'elle avait aimés étaient morts par la faute des humains! Jamais elle n'avait pu les garder longtemps. Une plainte étranglée lui perçait les oreilles. Mais il n'y avait personne auprès d'elle, personne que le petit sajou qui ne disait rien. C'était toujours la petite fille folle de chagrin qui frappait du poing pour sortir d'elle, et la faire hurler de démence. " Poutt-Etit incomparable, mon petit singe... mon prince aux bras chargés d'orchidées... ". Quelques heures plus tôt, elle avait eu des pensées qui lui revenaient maintenant, aux cris suraigus de la petite Amanda " Que ferais-je sans toi, Poutt-Etit? Où trouverais-je un rire si tu ne dansais pas pour moi de folles sara- bandes à l'heure où je suis mélancolique? Oue ferais-je si, à l'instant précis où je me sens seule tu ne venais pas me serrer dans tes bras, toi qui sens toujours à quelle seconde on a besoin de toi ? Qui lécherait le sel de mes larmes quand je pleure, Poutt-Etit, aussi tendrement que toi? ... Un tourbillon de feuilles et de brindilles rompues les enveloppa dans une brusque rafale. Et les grandes orgues de la forêt des pluies se mirent à rugir. Les arbres frissonnaient, se tordaient. Les cheveux d'Amanda, secoués par la tempête, claquaient au vent comme le voile noir d'un grand deuil. Un manteau de cendres tombait sur la forêt, étouffant dans ses plis épais les ors qu'y avait jetés la lumière. Le tonnerre, très haut au-dessus des arbres, dans la masse enchevêtrée des épais nuages plombés, éclatant avec toute la violence d'une fureur démoniaque, pour s'achever dans des gémissements languides à en mour. Et de larges gouttes se murent à tomber sur le morne visage d'Amanda, y faisant ruisseler les larmes de la forêt vierge. L'averse novait déjà ses cheveux quand elle s'aperçut que la pluie collait le pelage poussiéreux du mort, et amenuisait encore, d'une manière pathétique, sa silhouette recroquevillée. Il était trop lourd pour qu'elle pût l'emporter seule, à l'abri de la tempête. D'ailleurs, elle ne savait même pas où se trouvait la maison motilone. Sans Poutt-Etit, les chemins de la selve se ressemblaient tous et ne menaient plus nulle part. Elle était trempée jusqu'aux os quand elle trouva une seule, une dérisoire solution : elle se coucha sur le cadavre trempé, se fit la plus large, la plus vaste possible, pour protéger des eaux tristes ce qui restait du Singe de Soleil. La pluie ruisselait sur son dos nu, glaçait ses épaules, suintait peu à peu du sol, et formait un anneau boueux autour des deux corps embrassés. Les doigts enfoncés dans la fourrure poissée, le visage écrasé contre la tête noire détournée vers l'humus, Amanda sentait le cadavre se raidir sous elle, et la tiédeur s'enfuir des muscles figés. Poutt-Etit s'éloignait d'elle, inexorablement. Un abîme coulait entre eux, qui s'élargissait comme un fleuve en crue. Le ciel avait des cris de soie déchirée de bas en haut, mais Amanda ne frissonnait même pas d'instinct au choc assourdissant des coups de tonnerre. Inerte et froide, sous la pluie diluvienne, elle pleurait, bouche ouverte, les dents contre les poils rouges dont elle connaissait si bien le goût musqué, et qui prenaient déjà la saveur terreuse de l'humus. Poutt-Etit, mort martyr.

★

Toutes les eaux du ciel s'écroulaient sur la terre. Les Indiens, dans leurs ponchos collés par les torrents célestes, trébuchaient dans le vert intense à qui la foudre donnait un éclat démoniaque, et que la pluie faisait luire. Le monde semblait tout entier pris dans une immense émeraude, et ballotté sur des étendues infinies de flots en révolte. L'eau brutale dégringolait à travers les voûtes de feuilles jusqu'aux silhouettes minuscules qui se traînaient, épuisées, dans la nuit malefique des sous-bois. La troupe de Motilones suivait les rares chemins qui n'étaient encore qu'à demi inondés. Les uns derrière les autres, précédés par le Piache, ils marchaient en silence dans la colère et les grondements de l'averse tropicale. Deux hommes portaient le brancard où, sur un lit de fleurs rouges, la forme ruisselante du Dieu mort gisait, lamentable, sous le déluge impitoyable qui noyait toutes choses. Amanda, engourdie par la fatigue au point d'être insensible aux innombrables blessures que lui infligeait la forêt, serrait dans ses bras raidis le bébé lagothriche qu'elle avait recueilli sur le cadavre de sa mère, et adopté. Depuis l'aube, elle marchait avec les Indiens partis enterrer Poutt-Etit, suivant un rite funéraie exceptionnel. D'abord, ils n'avaient pas cru possible la mort du Dieu-Soleil, puis ils avaient dû l'admettre, et leur désarroi, leur incompréhension les avaient rendus muets, des heures durant, comme hébétés par une évidence aussi folle. Le Piache avait avoué son embarras: il fallait enterrer le Seigneur Rouge, mais les cérémonies habituelles lui étaient inapplicables car la maison du mort y joue un rôle important, et le grand singe n'avait pas de maison. D'ailleurs, il n'était pas un Indien, mais un Dieu. Le Piache connaissait un endroit convenable pour y creuser la tombe du Dieu, et il avait décidé brusque- ment le départ de la troupe, sans donner de raisons. Les femmes avaient préparé le brancard, et cueilli des fleurs sui lesquelles Poutt-Etit avait été étendu, la mâchoire tombant sur la poitrine dans une sorte de cri muet, les mains crispées, l'œil pathétique, à demi révulsé. Et les Indiens étaient partis au long d'une piste à peine visible sans prendre garde à la pluie qui tombait avec rage et se mêlait aux larmes. Au fracas de l'orage, aux cris d'agonie des arbres foudroyés, se fondaient les chants et les pleurs continus des habitants de la selve. C'était comme un gazouillement confus sur fond de grandes orgues, et jamais roi n'eut pareille messe de mort.

Amanda n'avait pas compris jadis que sa mère passât tant d'heures à entretenir la tombe familiale et à méditer auprès. Elle avait toujours pensé qu'elle accepterait pour sa part d'être dévorée par les vautours et que ses os soient éparpillés. Mais pour Poutt-Etit, c'était différent. Il lui fallait un lit d'orchidées, du soleil sur sa tombe, et des plantes qui pousseraient un jour dans ses yeux, pour qu'il pût venir revoir le monde à travers la peau fine de leurs corolles. Aussi, quand le Piache arrêta le cortège harassé, Amanda considéra-t-elle le paysage avec stupéfaction. C'était, au bord d'une étendue noyée, obscure, d'où montait l'odeur intense de putréfaction des feuilles et des trones minés par les eaux, une langue de terre préservée de l'inondation. Il n'y poussait qu'un seul gigantesque sapopema, dont les racines aériennes formaient une grotte, une sorte de temple en forme de tiare, fait de cent racines tordues, tressées, enchevêtrées ou seulement serrées les unes contre les autres, murailles sculptées et baroques, où jouait la lumière. Dans le vaste creux voûté de ces racines d'où parfois tombait, par un imperceptible interstice, un fin rayon crépusculaire, régnait un parfum exquis de bois fraîchement taillé, et de jeune sève, qu'exaltait l'humidité. La terre détrempée avait une coloration rouge virant au violet, et quand, sur un ordre du Piache, deux des Motilones se mirent à la creuser, ils y firent des blessures sombres et boueuses, d'un gris violacé très doux. Alentour, dans la mélancolie désolante des marais, tombait le crépuscule bleu et vert. Toutes les plantes qui en se tordant jaillissaient des eaux, étaient couvertes de parasites chevelus qui retombaient en guirlandes, en draperies velues, jusqu'à la surface glauque encombrée des débris squelettiques d'arbres morts et de nénuphars, où elles traînaient comme de longues chevelures d'Ophélies, parmi les fleurs. La pluie avait cessé d'un seul coup, laissant la place à un silence angoissant, où claquait parfois un bref cri d'oiseau, ou le long hululement d'un singe hurleur, très loin, au delà des immenses étendues marécageuses. Les Indiens chantaient, poussaient des cris terrifiants qui ressemblaient à s'y méprendre à des pleurs de sajou, puis reprenaient un chant plus calme, monocorde, violemment scandé, et qui courait sur les eaux. Amanda ne voyait rien que la grisaille gluante de la boue creusée par les mains précises des Indiens, et le corps recroquevillé, amaigri par la pluie qui avait collé sa fourrure, de celui qui avait donné un sens à sa vie, une irrésistible impulsion à son destin. Il n'était plus qu'un pitoyable cadavre de bête qu'il fallait enterrer au plus vite, pour qu'il rejoigne cette pourriture d'ou renaît la selve. "Qui lécherait le sel de mes larmes, Poutt-Etit, aussi tendrement que toi? Qui léchera mes larmes?" Son visage fatigué et sali par la longue marche, où les pleurs laissaient des traces blanches, se distinguait à peine dans la pénombre du sapopema. Mais le bébé lagothriche qu'elle tenait dans les bras vit luire quelque chose, et se hissa jusqu'à la joue de sa mère adoptive, pour la lécher. Ce fut comme un signal. Amanda sentit son cœur broyé, fendu, et des digues en elle se rompirent. Elle se laissa tomber sur l'amas de boue fraîchement grattée, et se mit à sangloter comme un enfant désespéré. Elle vit disparaître sous la terre la dernière touffe de poils rouge et or, puis la main noire, crispée encore sur une poignée d'humus qu'il avait raclé pour mourir. Puis il n'y eut plus que de la terre boueuse, et la nuit qui tombait sur l'âme vide d'Amanda, et la fatigue écœurante des Motilones. Il n'était pas question pour eux de retourner à leur point de départ avant le lendemain. Aussi s'accroupirent-ils pour fumer autour de la tombe du Singe de Soleil, où le Piache avait jeté des monceaux de fleurs trempées, dont le parfum cireux emplissait la grotte, et alourdissait encore la tête douloureuse d'Amanda. Les yeux fixés sur les étendues clapotantes des marais, elle n'avait même plus la force de lutter contre le sommeil qui la gagnait. Elle se coucha, la joue appuyée à la terre qui couvrait Poutt-Etit et, les bras serrés autour du bébé lagothriche, elle s'endormit. Voyait-elle à travers ses cils ou rêvait-elle? Dans la nuit où les voix des Indiens murmuraient des chants bas et rauques, où des moisissures phosphorescentes tapissaient les racines du sapopema, d'autres lueurs venaient de palpiter, loin sur la laque noire et indécise des eaux. Amanda sombra à nouveau dans l'inconscience totale, puis les voix des Indiens se réveillèrent autour d'elle, et des flammes bleues s'élancèrent, frissonnantes, courant comme des phalènes sur le velours noir de la nuit, pour s'éteindre et renaître plus près, avec une incroyable vivacité. C'étaient de petites flammes d'un bleu violent et morbide, frémissantes, qui paraissaient se rapprocher du sapopema et des formes lasses des hommes qu'Amanda devinait dans la nuit, le visage tourné vers la forêt inondée. Puis il y eut une brusque flammèche tout près, si près d'Amanda qu'elle la vit un instant courir sur elle, sur sa peau. Elle se dressa d'un bond, vit qu'elle ne rêvait pas, qu'elle était debout, hébétée, parmi les Indiens impassibles sur qui couraient les feux follets. Le bébé lagothriche ne s'était pas réveillé. Amanda, les yeux écarquillés, vit s'enfuir les flammes qui les avaient effleurés, dans la nuit pleine de clapotis. Elle resserra ses bras sur la petite forme laineuse du singe et se recoucha, saisie du sentiment de sa solitude totale, et à jamais irréparable. Mais en même temps, elle était envahie par une morne sérénité, et le détachement du condamné à mort qui sait que la limite de ses jours, même lointaine, est marquée, et que rien ne le sauvera plus. Et que, par conséquent, il pourra employer le temps qui lui reste comme personne n'oserait le faire. Puisqu'il n'a rien à perdre.

Monique WATTEAU (extrait de L'ANGE A FOURRURE)

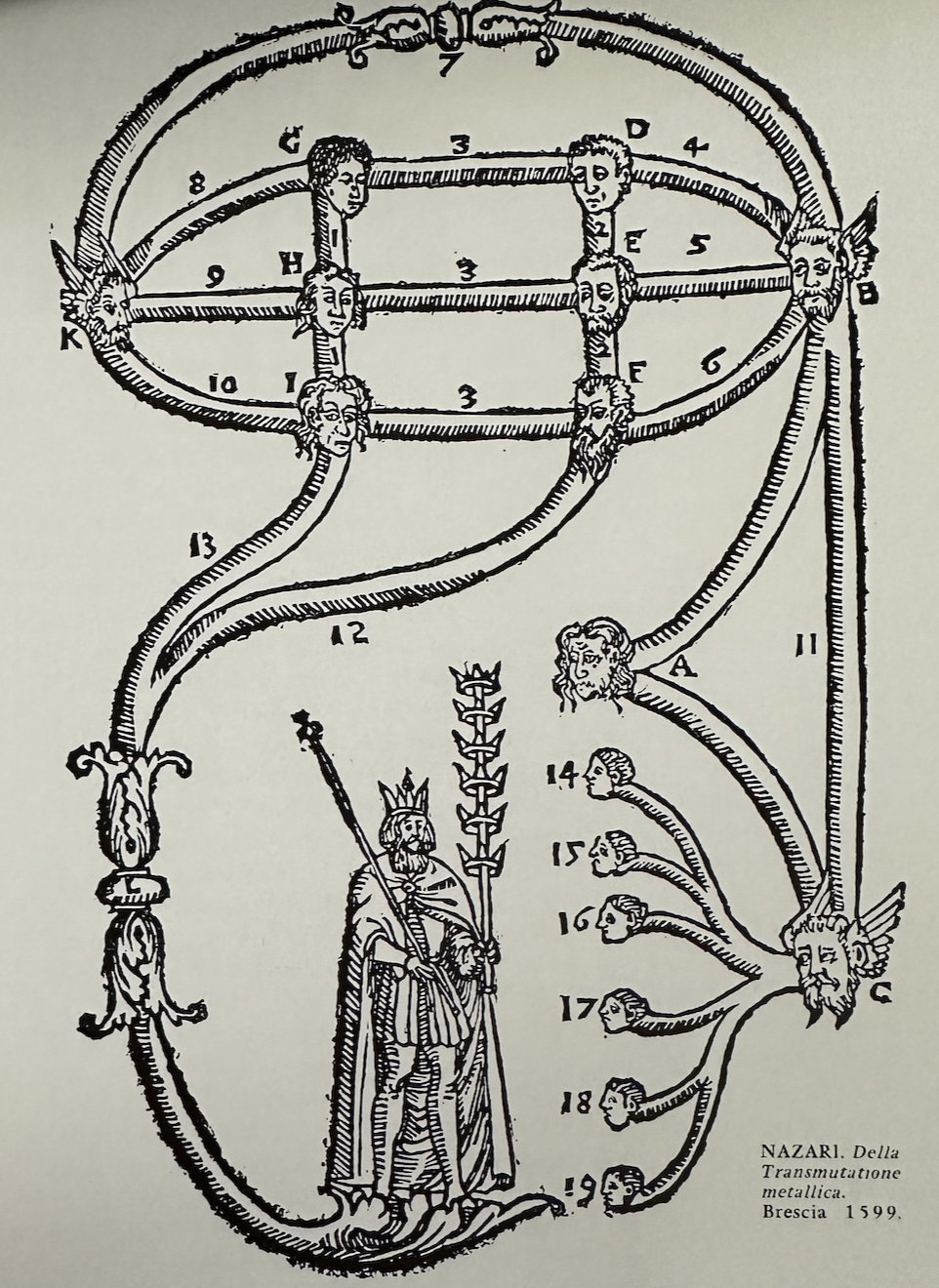

Préface à un traité des matrices

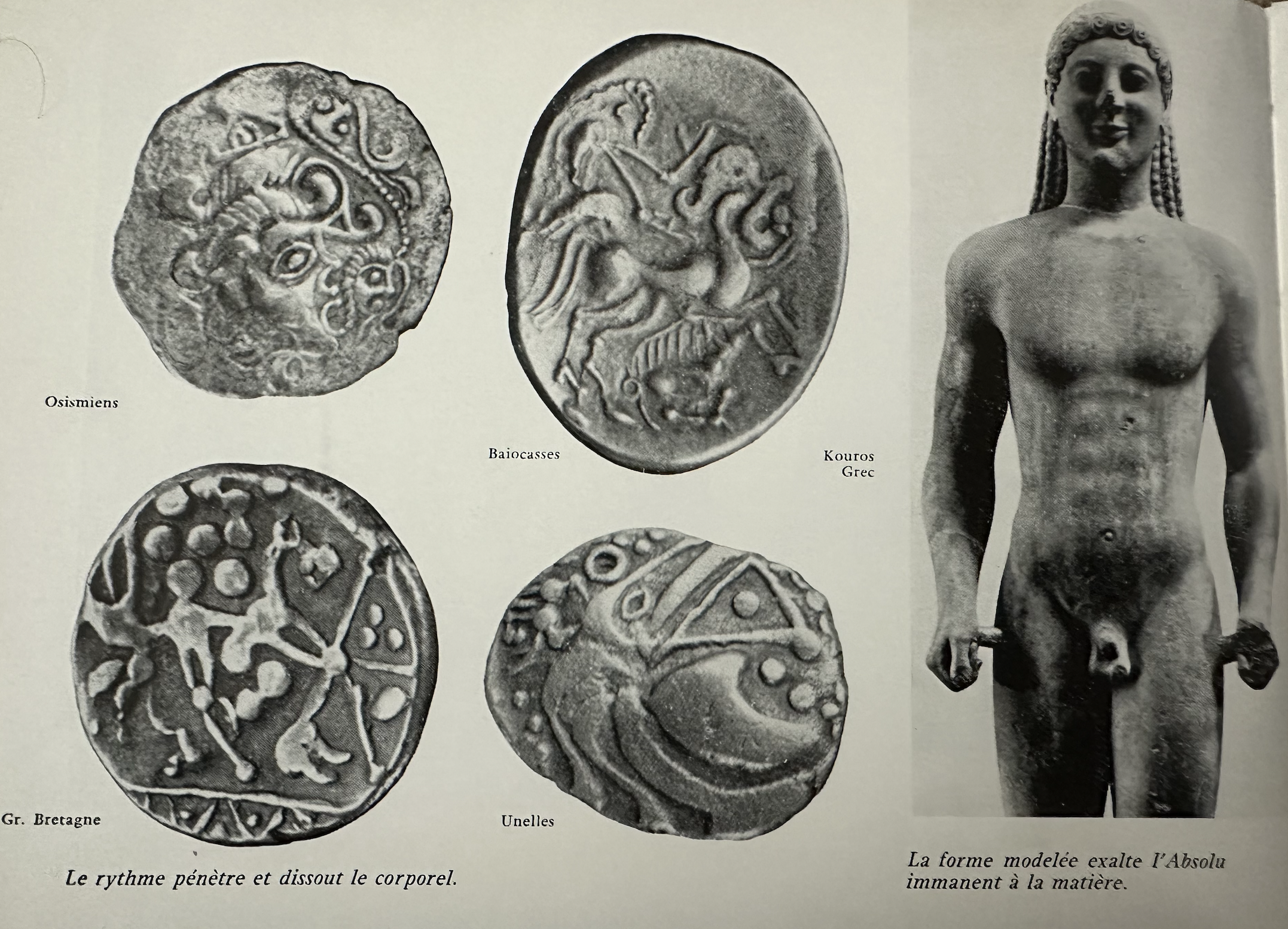

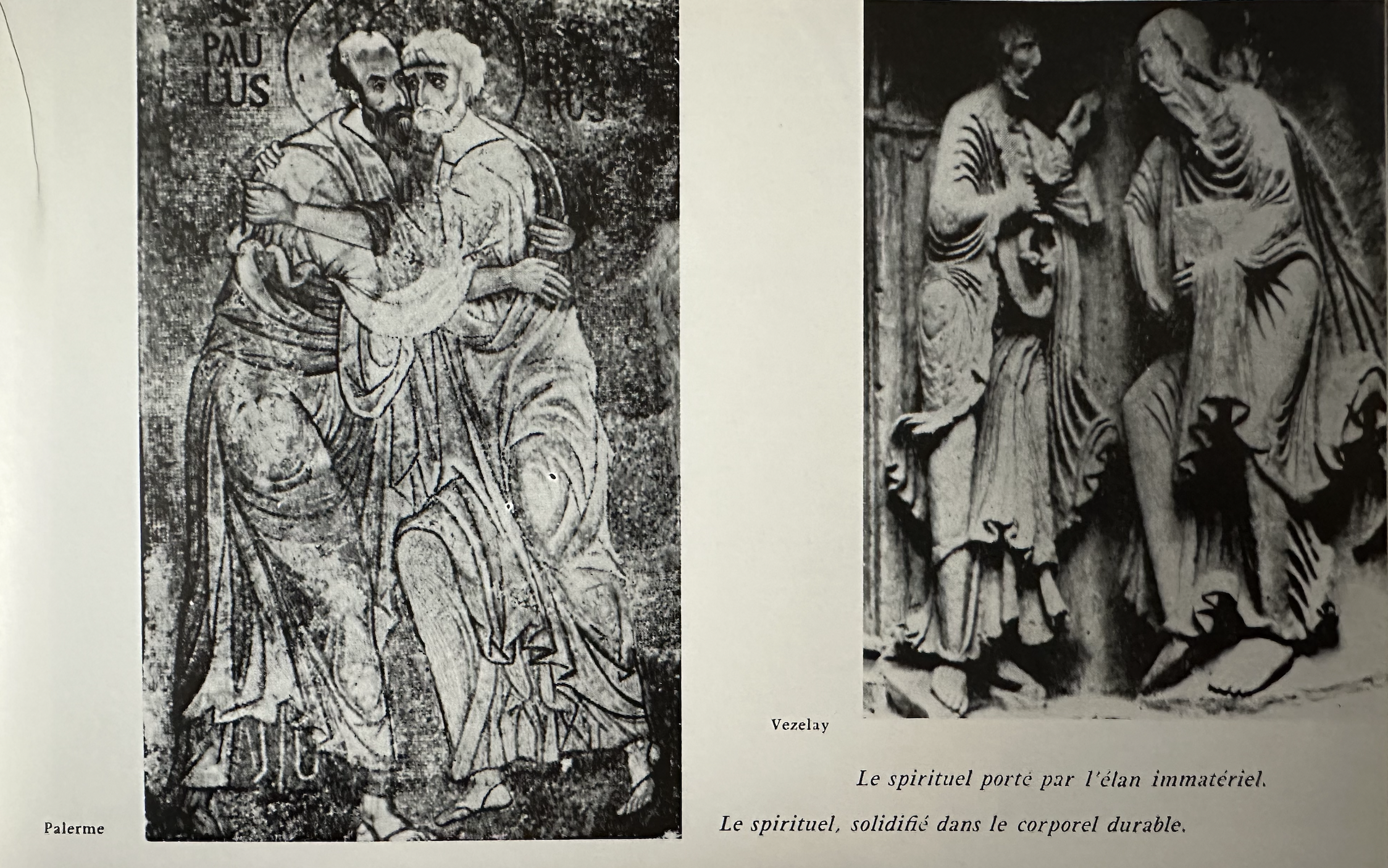

Où va le désir humain? Qu'il aille au plus loin pour être comblé. Tout l'imaginaire n'est pas de trop. il faut la cime du vent, et d'un même élan sur la crête la rougeur du pavot qui donne la vue. Or, très provisoirement, dérisoirement, l'esprit ne s'attachant qu'à l'algèbre immédiate des possibles, il n'y a pour compter ici que les limites étroites où s'efforce à le contenir la nature des choses (1). Frontières abominées, mais bornes exactes d'un rapport au monde, dont il ne semble pas que l'analyse parvienne à saisir la nature, dans une décomposition qui n'est que trop portée à calquer les procédés mathématiques. Ainsi en va-t-il de notre espoir : nous ne pèserons ni sur le monde, ni sur l'esprit, l'un n'ayant d'autre nature que son rapport à l'autre. Mais notre chance serait qu'il fût possible de modifier cette relation, de la transvaluer en cette hiérogamie, hors laquelle il ne peut y avoir pour nous qu'apparence, et dont Hegel parait bien avoir signalé l'attente quand racontant les voyages de l'esprit en quête de l'universel, il montra que la conscience devenant pour elle-même, conscience du monde, dissout toutes limites dans leur intériorisation. Mais cette infusion de l'univers dans l'esprit, qui sans doute ne trouvera son achèvement que dans la conscience universelle, n'entraîne immédiatement que la négativité absolue, ou terreur (2). Tel est ce temps de la destruction qu'il semble bien une escale nécessaire, matin noir de la passion et de la négativité universelles, où le souci de compréhension et les inventaires glacent les forces les plus vives, « nuit obscure» qui n'est pas sans évoquer les expresses réserves des doctrines traditionnelles touchant l'acquisition des pouvoirs, et paraît justifier pour une part les multiples enceintes dont les alchimistes se sont plus à défendre la conquête d'une incalculable puissance. Tout pouvoir ? qu'importe, mais toute connaissance est donnée à qui s'assimile la substance multiple des êtres et des choses, dans la plénitude d'une sagesse qui ne se refuse rien. Entre les contacts que l'esprit peut se connaître avec le monde, une fois pour toutes saluons le professeur de philosophie qui désigna le désir pour le ressort unique de la conscience comme de son objet même. « L'objet du désir immédiat est quelque chose de vivant » écrit- il en tête de la Phénoménologie (3): C'est dire que la relation dont il s'agit, dont l'accomplissement est présenté comme une connaissance. ne cesse d'être au long du processus pour les entités en présence une possession. Ce n'est pas peu préjuger des métamorphoses qui s'ensuivent. La connaissance la plus générale est la modalité intellectuelle de la pleine puissance en exercice sur « quelque chose de vivant ». Il n'est pas niable que l'on assiste aujourd'hui à une extension du désir humain, quitte à qualifier cette extension, et le désir dont il s'agit. La compréhension, premier fruit de la culture qui devait signaler, selon Hegel, la première acquisition de l'esprit sur la voie de son accomplissement, paraît l'exclusif partage de quelques-uns. pressés d'accorder les tranches du réel à l'instant révélées, et dont il faut bien dire que la lanterne, dans les pans d'ombre qui se découvrent, est on ne peut plus vacillante, et dans l'extrême hésitation. Mais à l'incertitude qu'est propre à susciter sur le plan de l'esprit l'acquisition humaine s'ajoute ce qu'a jour après jour de plus pesant le climat qu'engendre cette autre extension, où le désir s'exténue aux pieds d'un panthéon de poupées molles environnées de la fumée propitia- toire de carburants frelatés. Cette pléthore d'hypostases dérisoires, autant qu'il est possible avariées se trouve dans le processus économique délibérément proposée comme séduction pour imposer un masque, ou au moins un chiffre au réel, tel qu'il peut encore se manifester au désir. L'immédiate nécessité, pas plus aujourd'hui que jamais, n'est contraire à la nécessité spirituelle, mais délibérément orchestrée, à l'infini multipliée, aggravée de corollaires sans nombre dont la vie commune ne peut se passer (4), elle s'accroît de tout l'inavouable pour détourner l'esprit de la voie, pour encombrer ce besogneux après-guerre, où le désir - loin de le rencontrer ou de le construire - ne sait plus s'assigner son orient, si peu qu'il en ait loisir. Dans de telles circonstances, il serait surprenant que les manifestations intellectuelles de ce temps ne fussent pas gravement marquées de stérilité, qu'elles pussent s'inscrire aisément en dehors des limites où s'établit l'exercice quotidien, ou qu'elles témoignent, au mieux, d'autre goût que celui d'en sortir. Le sort fait à la pensée qui cherche à se manifester est simple corollaire de la situation faite au désir. L'une et l'autre, sommés de démission, s'émiettent ou se spécialisent, le siècle trouvant profit à canaliser les torrents dans ses égouts. Dans cette situation, le paradoxe mainte fois, mais sottement relevé, est que l'artifice demeurant exclusivement de l'ordre de l'utilité pratique, c'est-à-dire étranger à l'enjeu naturel, ne parvienne aucunement à reconstituer un univers sur les ruines de la nature. La réaction vieillarde et malpropre qui consiste à regretter les chandelles néglige cette vérité d'expérience : on ne rompt pas un pacte. Le pouvoir que nous nous sommes arrogé, ou que l'on nous a mis dans les mains, ne restera pourtant que menaçant, du moment qu'il ne s'est encore donné que pour le prix dérisoire d'un esclavage, auquel n'échappent pas ceux-là mêmes qui ont rôle de veilleur. Qu'ils aillent donc avec le siècle, et s'écrasent aux grilles (5). « Viendront d'autres horribles travailleurs. » Au bout du siècle les porteurs d'aube nous attendent, derrière les confins, l'au-delà du possible est tout paré déjà de beaux éclairs. C'est maintenant à la poésie qu'est confié cet espoir, il faut en convenir jour après jour assez frêle pour autoriser des sorties désespérées, mais qui reste pour l'esprit la seule raison de continuer à jouer. Elle seule sait encore les maîtres-mots; elle seule est dépositaire de cette parole perdue, véritable sujet de l'art, selon Bernard le Trévisan (6), mais matière d'un art de connivence, capable de l'ultime réforme, de la dernière révolution, celle qui emporte toutes les autres après les avoir préparées et accomplies. L'alchimie (7) envisageant cet aspect de la destinée humaine ne manque pas de s'insérer dans le vaste courant qui s'assigne pour premier objet la régénération de l'homme. Régénération qui paraît, dans le contexte chrétien de l'alchimie occidentale, répondre à la doctrine du péché originel, mais qui est bien, il est aisé de s'en assurer, de nature foncièrement différente, puisque non religieuse en son essence. Elle est le projet fondé non point sur le néant d'une nature mythique, mais sur sa dignité réelle et originelle, sur les pouvoirs premiers de la pensée, sur l'attente de leur restauration. Tenant de sa technique propre une vue très particulière de cet enjeu, l'alchimie se construit à partir d'une exacte corrélation des divers plans de travail, par quoi s'opère simultanément la régénération du macrocosme et du microcosme, de l'homme dans son simulacre métallique (8) et vraisemblablement de l'univers dans la matière humaine. Il faut bien reconnaître, si cette correspondance constitue le centre même et le noeud de la doctrine, sans doute l'une des clefs majeures de l'œuvre, qu'elle en est aussi le point le plus obscur, dont le dévoilement parait réservé à l'Adepte et le distingue du souffleur, eût-il accompli de nombreuses transmutations. Tous les auteurs s'accordent sur l'imperfection radicale de la nature, sa lenteur, son impuissance à réaliser une incorruptibilité immédiate. Ainsi l'Art se justifie, et peut-être l'intervention humaine qui est sa vraie raison. Dans le poème qui s'accorde ces prétextes s'accomplit la connivence. Pourtant, en l'un des renversements dont ils sont coutumiers, les mêmes auteurs déclarent que la nature est seule à connaître ses voies, que seule elle est parfaite en ses opérations. Voilà l'hermétisme présenté comme une philosophie naturelle, comme une connaissance particulièrement aiguë des cycles de la nature, de leurs moyens et des agents de leur renouvellement (9). Cette oscillation, bien loin d'être fortuite, ou parmi d'autres, de constituer simplement un piège tendu sous les pas du chercheur, correspond à l'ambiguïté essentielle des opérations alchimiques, ou de la situation de l'artiste face à la nature. Dans ce débat qui survit aux siècles et ne cesse en Occident de s'aggraver, l'alchimie, qui tantôt conseille de suivre et tantôt d'aider la nature, parait détenir une solution strictement originale, à la mesure des exigences réelles de l'esprit. Aux antipodes des entreprises confusionnelles, qui d'ailleurs trouvent preneur à tout prix, elle se fonde sur un savoir précis dont les règles d'action sont intégralement communicables. C'est ce savoir qui constitue les principes artificiels de l'Art (10), lesquels ne sont jamais traités que sous le voile de l'allégorie, précisément en raison de leur extrême simplicité Or, il advient, si tant est que les maîtres soient sincères en leurs descriptions, qu'ils déclarent ignorer le moyen des opérations qu'ils constatent, le mode d'action des esprits sur les corps ou les poids respectifs des agents (11) qu'ils mettent en œuvre. S'ils se réfèrent ici au secret de la Nature, c'est que dans la mesure où elle reste inconnaissable elle est irremplaçable, et qu'elle est en effet irremplaçable du moment que l'Artiste se propose d'en actualiser la forme incorruptible (12) . Tandis que l'histoire de la culture occidentale peut passer pour une suite de querelles ou s'illustre le dualisme de la Nature et de l'Art, à celui-ci l'alchimie oppose un évolutionnisme de la matière, qui, ramenant l'Artiste au sein des processus naturels, lui confère une efficacité analogue à celle des esprits sur les corps (13). Telle est cette innocence première, inscrite en toute chose, et particulièrement dans la pierre des Philosophes, qui lui promet l'accomplissement par l'art. A l'infinie perfectibilité de l'innocence répond l'admirable efficacité des agents qui lui sont destinés, dans un contexte mythologique qui veut que toute semence ait une matrice qui lui est propre. L'harmonie primitive évoque un autre de ces secrets, celui qui se dérobe dans les oscillations infinies des auteurs entre ce qui doit rester tu parce que communicable, et ce qui ne peut être que soupçonné parce que définitivement inconnu. Pour qu'à travers le labyrinthe de textes comme à plaisir embrouillés, nous en venions à découvrir après la part qui revient au feu naturel, caché dans la portion la plus pure de la substance métallique, et celle qui revient au feu contre-nature, qui est celui de l'art, qu'une troisième part, comme au troisième principe de nature, revient à l'incommunicable (14), il semble bien qu'un mode spécial d'appréhension soit exigé de nous. Serait-ce trop dire ? Si l'identification du sel harmoniac des Sages est bien la porte de l'œuvre, constituant l'alchimie comme une discipline autonome, il semble qu'à tout prendre la cabale (15) reste le meilleur style d'enseignement, le seul propre à déterminer chez le lecteur attentif le chaos du commencement (16). Il s'en faut bien que le langage soit pour l'Adepte un corollaire, un mémoire de travaux répondant au goût commun de publier. Quand il s'agit de résultats, l'histoire de l'alchimie témoigne d'une préférence ordinaire pour les épreuves matérielles. Pas davantage il ne peut s'agir de ce regard charitable vers les égarés de la recherche, qu'allèguent fréquemment les auteurs - moins encore de recettes voilées, d'une technique secrète ou de textes chiffrés. Le voile, le chiffre qui préservent le secret n'ont egard qu'au travail opératoire, à l'obtention de la Pierre Physique, à ses vertus observables. En alchimie traditionnelle, il est vrai que ces résultats sont essentiels puisqu'ils constituent l'une des faces de l'œuvre. Mais cet enjeu reste d'ordre symbolique, c'est-à- dire nécessaire et non suffisant (17) opérant ou stérile à son revers selon qu'en certaine phase de l'œuvre s'est ou non trouvé mobilisé le potentiel humain qui met en relation naturelle l'Acier des Sages et leur Aimant. A côté du discours, et en marge, à côté de la cohérence verbale qui rendrait compte de la part matérielle de l'Œuvre, de ce que serait l'Alchimie si elle n'était que spagyrie, mais tout aussi loin du cryptogramme où de l'ombre artificiellement serait jetée sur une lumière de même nature, l'alchimie recourt à un mode d'intellection qui sans exclure le précédent, et l'amenant à sa pointe la plus vive, refuse de tenir pour irrévocable la dualité de l'ombre et de la lumière. S'il n'y avait que la recette, et le secret qui la voile, convenons que depuis longtemps nous n'y songerions pas plus qu'à un mauvais rébus. La dualité d'elle-même se serait éteinte un jour de concours Lépine. Mais l'opérateur étant en cause, l'alchimie s'inscrit en faux contre cette dualité et semble bien de très haut la dépasser dans une vue symbolique dont la cohérence se fonde non point sur des critères rationnels dont l'existence resterait purement médiate, mais sur les analogies immédiates et les chaînes d'images que l'Œuvre noue dans l'Etoile du Nord. Ces directions privilégiées, ces clivages de l'univers, on ne voit pas que leur auscultation se soit jamais pourvue d'un meilleur instrument que la pensée symbolique, comme en poésie électivement usitée en alchimie dès que le texte se propose plutôt que l'exposé des résultats, de transmettre dans leur aspect authenti- quement révélatoire les éclairs qui entre la chose, le mot et l'image, signalent la cohésion d'un instant de toute puissance. Ainsi voyons-nous la littérature alchimique s'étager sur de multiples plans; en dehors de textes purement spagyriques, pour les précieuses indications qui s'y ren- contrent utilisées quoique avec précaution par l'investigateur de science, les innombrables traités traditionnellement reconnus pour alchimiques, se présentent comme des manifestations du jeu éternel entre ce qui doit être voilé d'allégorie, et ce qui, hétérogène à toute sorte de langage, ne nous par- vient que reflété et peut-être obscurci par la matière verbale. Mais de processus qui à nos yeux paraissent si distincts, l'alchimie justement prétend abolir la différence, en s'établissant dans une continuité parfaite qui instaure un univers harmonique comprenant tout le ciel autour du microcosme avec l'opérateur et son langage. Et tel est cet état de correspondance — dont il faut bien convenir que l'univocité n'est pas la première qualité — que le langage symbolique ne se trouve ici pour qui l'utilise ni moins ni plus symbolique que tout langage, mais qu'il est immédiatement adapté par les multiples ressources de sa grammaire, à ces jeux, à cette danse, à ce tourbillon où l'oreille se prend avec délire pour se convaincre enfin que l'essentiel du message est aussi bien que l'Adeptat incommunicable. Pas davantage en alchimie qu'en poésie la communication ne se tient pour satisfaite du champ de la pensée discursive. et l'intelligence que les auteurs prennent d'eux- mêmes, en désespoir de parler, ne paraît pas étrangère à cet Art de Musique, qui désignant la science hermétique proprement dite, n'est pas moins propre à qualifier la littérature qui nous en reste.

Leurs livres, les signes de l'art qu'ils ont laissés, parfois laissent entendre cette explication chuchotée qu'ils se donnaient à eux- mêmes; et c'est non pas la pensée qui eût pu vulgairement se trouver vingt travestis de rechange, mais sans doute la musique de l'art qui s'achève après sa forme et sa puissance parfaites, dans ce soupir où l'Adepte enfin savoure les fruits de son œuvre. Or, par la structure du langage alchimique, si nous croyons pouvoir inférer quelque chose des opérations mêmes, c'est que le langage ici est efficace, homogène à l'expérience, et que d'abord il nous comble, et nous attache nous tentant de ces recherches qui le prennent pour support. La multiplicité des plans symboliques nous introduit à cette grande perplexité, précédemment identifée avec le Chaos de l'Art. L'initiation a ici pour premier objet le secret du langage. Mais ce secret n'est autre que celui de l'œuvre, puisque la matière du langage répond à sa structure formelle. L'artifice de la parole reprend celui de l'œuvre et le prolonge jusqu'à nous. Au détour du chemin, il faut bien que nous en venions à découvrir la clef tréflée d'or dont parlent les contes, la petite clef dont nous persistons à tout ignorer sinon qu'elle est unique, et qu'elle seule ouvre à la fois et tout ensemble les secrets cabinets de la nature, la voie de l'Adeptat, et l'intelligence de la langue des Oiseaux. En son Histoire comique des Etats et Empires du Soleil 18, Cyrano de Bergerac rapporte que dans une fondrière un petit homme tout nu le harangua durant quelques grosses heures en un langage qu'il n'avait jamais perçu, mais qu'il entendait mieux qu'aucun qu'il eût appris. Cette langue universelle serait-elle la clef même, ou plutôt ce qui nous tient quittes de toute recherche : la langue dont « le premier homme de ce monde s'était indubitablement servi (...) parce que chaque nom qu'il avait imposé à chaque chose déclarait son essence ». Quant à cette intelligibilité souveraine, Socrate dans le Phèdre n'était pas plus explicite lorsqu'il discourait à propos du chêne de Dodone, et c'est peu dire qu'il inaugurait les dogmatismes ultérieurs, puisque n'est pas mentionnée la tradition selon laquelle l'une des colombes de Thèbes s'envola vers Dodone pour y être changée en chêne. Que Socrate se borne à célébrer le chêne comme rendant des oracles véritables, voici que le langage augural se réduit à l'utilité d'un rapport, tout égard dû à la vérité des choses et à leur essence. Médium, mais déchu de sa qualité d'esprit, il n'est pas autre que le moyen d'expression et de témoignage dépourvu d'efficace, adapté à la vie d'agrément, aux travaux d'inventaire et aux besognes policières. Rien que la vérité, toute la vérité pourvu qu'on ne change pas la vie. Ecoutons pourtant : à l'oreille de la Reine Candace la huppe encore murmure. Est-il question du ciel ? Les éclairs sont-ils éteints ? Dans l'instant s'éveille ce chant dont il est dit : « Dans la Musique, ce Vrai ne se rencontre jamais, que l'âme aussitôt soulevée ne s'y porte aveuglément. Nous ne le voyons pas, mais nous sentons que Nature le voit (19). » Ayons gré à Cyrano de Bergerac, que les confidents de la Science avouent pour un des leurs, de ce beau fixe pour déplorer que si tôt soit expédiée, et nous soit jetée dans les jambes une connivence qui prétend pourvoir l'esprit de toute l'efficience désirable dès que s'établit la relation avec l'essence. Si le recours à l'essence nous paraît décevant, il faut bien que l'objet se soit graduellement sous nos yeux ségrégé pour réaliser sa spécificité individuelle aux dépens de ses relations harmoniques. C'est pourquoi reste à conclure ce que veut sans doute nous faire entendre Cyrano, que l'essence ne peut être efficacement nommée ni dans l'individu, ni dans sa généralité abstraite, mais dans son histoire et ses rapports dynamiques. Pour préciser les implications du débat, Corneille Agrippa que l'on sait fort étranger à tout dogmatisme abstrait signale que « les paroles sont un moyen très propre entre celui qui parle et celui qui entend, portant avec elles non seulement le concept mais la vertu de celui qui parle, qui passe par une certaine énergie dans ceux qui les entendent et qui les reçoivent, souvent d'une telle force qu'elles ne changent pas seulement ceux qui les écoutent, mais d'autres corps et des choses inanimées (20)». On ne saurait mieux exalter la valeur des images : mais n'est-ce pas entre elles qu'elles communiquent. Si le Phénix a trait à la palingénésie métallique, comme idéalement adéquate aux vertus de l'or potable, voilà que son envol dans ce ciel d'élégance conduit au berceau de la langue des oiseaux. Il est improbable que les Egyptiens aient vu dans le langage beaucoup moins que le seul recours contre la mort, puisque ce qui ne nous parvient que sous la cendre des « paroles de puissance » les assurait au passage des jours sombres. L'entremise de Nature y suffit dès que sont formulés les mots à quoi elle est tenue de se rendre. Esprit ou souffle, la parole dans son histoire légendaire est bien cette efficacité souveraine, désignée comme la verge de l'Ancien des Anciens (21) par la Kabbale juive et identifiée avec sa langue. La parole jetée comme un pont entre l'époux et l'épouse évoque des parades primordiales, des jeux suprêmement phosphorescents dans le ciel très pur d'avant les conceptions, le jeu de séduction des miroirs ondulant d'un même jet de dé. Dans les vibrations amorties que quelques-uns se sont trouvés en mesure de nous transmettre de ces actes, saluons les jolies constellations formées de victorieuses voyelles et d'ombres repoussées par amour, non pas du tout « froides d'oubli et de désuétude » si le « compte total (22)» depuis longtemps formé est ce à quoi, ce jour ne peut que nous destiner l'inutilité du langage comme récit et l'impossibilité du langage comme efficacité. A la rigueur de cette sorte de menaçant silence il s'en faut que le siècle dans quelques-unes de ses manifestations les plus voyantes sache opposer une égale rigueur. Le langage que l'on écoute est celui qu'on ne sait plus entendre : du monde primitif. de la nature pure l'on espère bien nous livrer la traduction qui à défaut de constituer une clef préfère jeter sur les conditions précises de notre parole un voile d'érudition prétendue. Quel que soit l'intérêt qu'il est loisible de prendre à la connaissance des peuples dits primitifs. Quelque créance que méritent quelquefois des études élaborées sous le couvert de la science, il n'est pas sans portée d'en noter l'actualité ni de joindre au dossier, outre tels reportages, leur vogue même bien trop commune pour que ses motivations n'aient pas la généralité et l'efficace des besoins en question (23). Dans un livre consacré aux peuples mélanésiens (24), l'ancien missionnaire Maurice Leenhardt, entre nombre de vues de grand intérêt quoique fréquemment un peu tremblées, nous livre les conclusions suivantes : I. « La langue ne contient aucun terme pour traduire avec précision le verbe mourir. On ne meurt pas. » La mort est simplement la fin des activités dans le clan et l'accession au domaine des ancêtres qui le gouvernent. 2. « Moins est différenciée la notion de cadavre et de dieu, moins est différencié l'espace où se tiennent les vivants et les défunts.» 3. Pour le Mélanésien « le temps (étant) ramené à une qualité (il est) impossible de le voir ramené à une mesure géométrique. Le Mélanésien, ignorant de son corps, incapable de classer objectivement, (est) incapable d'avoir une histoire, et toujours en proie à un sentiment d'identité avec le monde qui l'empêche d'être soi- même. » 4. Le même vocable sert à désigner toute modalité d'expression, la parole et l'acte jouant sur ce plan dans une parfaite équivalence avec les intentions qui président à ces modalités ou avec les résultats qui s'ensuivent. Ce paradis naturel qui paraît beaucoup moins refléter l'objectivité comme on serait en droit d'attendre que contribuer à l'élaboration d'un mythe, dans ses complaisances envers un Immédiat perdu dévoile bien plutôt son lieu de confection, ce moment intellectuel, sa date, l'effondrement des dieux, le désir oisif et l'appétit de participation. Il faut entendre ou nous en sommes, faute de pouvoirs immédiats ou de l'adéquation propice de ces pouvoirs à une matière historique. Tout se passe comme si l'homme d'occident mal guéri de sa mère cherchait par tous les moyens à reconstituer dès sa naissance une continuité dont la rupture ne cesse d'être ressentie douloureusement. Au cours de cette adolescence au long de laquelle les religions dites révélées ont été investies de cette fonction, le devenir de l'esprit n'a pu que se constituer dans ce contexte, et sous le regard même des prêtres évidemment intéressés à rendre impossible la justification de l'être séparé. Même chez un mystique comme Eckhart, la relation de l'âme à Dieu et leur interpénétration sont explicitement chargées de cette justification qui s'étale et s'épand d'ailleurs à partir de l'individu sur la diversité changeante. C'est toujours avec la même implication majeure, visant à racheter l'individu d'être né, comme s'il avait à être justifié de si peu que ce fût, que l'aspect panthéiste de la doctrine se trouve souligné chez François d'Assise ou chez les çoufis qui reflètent d'un peu moins loin la vie primitive telle que nous l'imaginons. La vue religieuse des choses fut construite dans l'ennui des cloîtres, il était encore plus précieux d'y trouver la justifiante compagnie d'un dieu qu'une consolation, et c'était en même temps la consolation d'être né. Quand les dieux eurent été déconsidérés, dans l'époque même où l'occident pouvait renouer avec la vie primitive, dans ce qu'avaient suffi a en révéler les grands voyages, l'on tenta de retrouver la justification qui s'effondrait dans une communication immédiate avec la vie naturelle. Révolution considérable qui a conduit aux plus authentiques trouvailles du romantisme puisque la justification résultait non plus de la communication avec un père irrité, mais de l'indifférenciation de l'immanence. Au sacré de tremblement, Rousseau comme Lévy-Bruhl substituent le mythe d'une vie primitive où l'individu participe non moins à la vie du clan qu'à celle de la nature, l'une et l'autre immémorialement définies par leur harmonie même (25). Une description psychologique (26) ne paraît pas en épuiser le sens : retenons qu'elle en marque à la fois le caractère névrotique et réactionnaire. Tandis que les quelques « primitifs » aujourd'hui préservés détiennent, il va de soi, une conception de l'univers qu'ont éteinte en nous les âges de fer, une apothéose de l'indistinct s'est édifiée pour tirer de la connaissance de ces peuples, non le parti nécessaire dans l'état présent des civilisations, mais un parti tranquillisant qui s'inscrit pour les corroborer dans des dogmatismes périmés, et spécule consciemment sur de très pauvres fringales que l'occident s'est donné pour mythes (27). Des démarches aussi délibérément confusionnelles, d'ailleurs insidieusement, reçoivent réplique de leur objet même; ce que les « primitifs » nous montrent d'incontestable, (disons faute d'appellation plus exacte, des œuvres d'art), n'a rien pour évoquer un paradis chrétien ni quelque naturisme de bazar. Ces derniers du moins nous montrent-ils la culpabilité et le besoin de justification, à plaisir projetés sur les sociétés primitives, comme les modalités essentielles du religieux, tares d'un univers cloisonné où les conditions d'oppression intellectuelle et économique survivent à la conception du monde qu'elles avaient suscitée pour se rendre socialement possibles. Or de ces nouveaux mondes nous avons mieux à attendre qu'une leçon de nudisme, ne serait-ce qu'à la faveur de l'inlassable générosité d'une nature toujours prête à se servir à soi-même d'ornement, si peu que l'homme y mette la main. Pour avouer cette ombre portée par le dualisme ambiant sur les produits de la pensée, l'esprit d'autant moins se satisfera d'une régression dépourvue de toute valeur dialectique, et que l'on tient à lui donner pour la clef des contradictions de l'heure, encore qu'elle vise tout au plus à restaurer un subjectivisme d'autre part fort ébranlé par le discrédit des « grandes religions ». Si l'activité poétique était pour Hoelderlin la plus innocente de toutes (28), elle est non pas celle qui innocente, mais qui témoigne aujourd'hui de l'innocence première. Comment dès lors trouverait-elle son compte aux leurres de prétendues justifications ou aux refuges d'une érudition dont le mieux qu'elle puisse attendre serait qu'en fussent éclairés les termes d'une opposition qu'elle s'attache vitalement à résoudre ? La vie vraie, disons la survie de ce que chacun peut avoir de son existence tenté de placer dans une lumière cendrée de toute cohésion, sans doute est-ce à ce prix : hommes d'affût dans la fugacité des chances, aux lisières des lunaisons à venir; les palétuviers ont beau jeu de s'étaler sur les berges; au pont du diable il manque encore une arche, la poésie en est réduite à calculer ses élans. Mais entre jour et nuit, le seul vol rêvé est celui de la parade ancienne dont les alchimistes nous signalent la très possible permanence. Du soleil à la lune hermétique, au-dessus d'un torrent vif, il n'est pas d'ombre qui subsiste pour qui jette le pont en forme de trait d'union (29), troisième principe matériel, cause efficiente de toute alliance s'il conduit à l'obtention du Rebis. Telles conjonctions en ce qu'elles ont d'inattendu et pour l'artiste de comblant au possible, que serait la pensée poétique si elle ne s'en trouvait aussitôt alertée et hantée, puisque son exercice est d'en tenter indéfiniment la fixation. En ce point sur l'arche scellée à la clef des voyelles peintes, c'est là que se répète le chant de la création comme il nous parvient dans le Zohar, celui du père et de la mère de l'œuvre; et que les paroles de séduction gantent nos gestes à l'aventure, c'est que la matière de l'œuvre, au témoignage des maîtres, est la plus commune qui soit, la plus lointaine, la plus avilie, destinée au frisson avec violence dans « l'air noir et beau ». Mais il n'y a pas d'opération sans artisan secret. Il n'est rien dans ces bois qui n'aille à la fascination pourvu que l'étincelle imaginaire lance le pont des belles rencontres (30). Serait-ce qu'on oublie de le passer, à cause des crispations anciennes, de vaines recherches ? A la pensée positive dont la tyrannie et l'intolérable prétention chaque jour s'assurent sans valable compensation, la pensée symbolique ne peut que s'opposer avec scandale. En deçà d'une hypothétique connaissance absolue proposée par les diverses sagesses, il n'est de connaissance que symbolique, mais d'autant plus loin de son objet qu'elle se veut plus positive; tandis que l'épistémologie se résigne, avec de nobles accents de regret, à la qualité métaphorique des concepts, c'est leur efficacité seule que l'on voit concourir à l'édification des structures sociales (31). Il est à craindre que la reconnaissance comme unique critère objectif d'une quelconque efficacité, comme l'attrait des pouvoirs (32) ne soit en ce sens fatale à une perspective symbolique que tout invite à croire inefficace tant qu'elle ne sera que symbolique. autrement dit justiciable d'une interprétation. La pensée symbolique restera intraduisible à la mesure de la cohésion qu'elle aura obtenue entre son objet (supposé) et sa matière. Il s'agit bien de noces chymiques, puisque visiblement, les images ne sont pas faites pour rester dans les livres, à peine pour y passer entre tel et tel œil, revivifiées de chaque écho dans les œuvres successifs. A la nuit rêvons d'avoir trouvé sous des ramures parentes une main nue de morte coupée la veille par amour. Que s'agirait-il d'en consigner les gestes, enveloppés déjà de suspicion ? Tandis que tous les possibles à voir éclore s'inscrivent dans l'instant d'une désappropriation, le seul à valoir le va-tout. Les doigts d'os aux ongles d'obsidienne ouvrent la voie de la puissance : alors la grande trouvaille est celle du Réel, dont la structure coïncide bien avec celle de l'esprit dès qu'à celui-ci l'usage de la parole a montré que l'identité relevée par Hegel sur le plan rationnel doit s'entendre comme analogie sur le plan imaginaire (33). Dans ces ombres, lieu des éclairs, il n'est aucun besoin des innocences antédiluviennes puisque s'y établissent à toute volée les seules puissances qui en justifiaient le mythe. Au monde il n'est de lieu qui ne soit point d'union et de fermeture, renouvellement d'un cercle. Mais s'il survient en des épisodes que l'on ait à se situer par rapport à Hegel, force est bien de convenir que c'est aussi pour filer sous le vent d'un dogmatisme qui paraît sur le plan sensible, s'accommoder beaucoup mieux de fermetures que de résolutions ouvertes. Or la vraie gnose est attente (34). L'équivalence des mouvements d'abstraction et de particularisation ne donne à voir sa face de merveille que dans un objet tangible et actuel, situé dans un instant qui est l'annonce d'une paix après l'histoire. Cet étrange a parte dénonce explicitement, s'il est besoin, la misère d'une poésie de place publique, où l'extrême particularité des objets ne va qu'en se diluant à mesure que le subjectivisme, ou l'abstractivisme s'en empare. C'est tout au contraire à travers les futaies qu'il faut maintenant s'aventurer, avec la chevèche connaisseuse d'étoiles, vers la Polaire (35) sur laquelle Philalèthe conseille de régler notre route. Cette griffe ésotérique nous prévient que les objets ne sont rien que des signes et que la fonction des signes est de s'assembler en objets. Traité comme une horlogerie délicate, le poème si l'on y prend garde ne révèlera rien de moins fermé que tel objet, celui par exemple qui l'aurait suscité. Mais à l'objet même, comme à la délectation morose à quoi conduit inévitablement l'analyse de rapports d'extériorité qu'on se contenterait de subir, le poème oppose d'abord le cri du mystère percé. Avec des signes d'objet, les éclairs font un contre-objet — objet selon la surnature, ou la préhistoire, si l'on veut — produit contradictoire qui est l'accomplissement de la parole comme copule. Dans le pôle est le cœur du Mercure (36). L'accomplissement dont le poème témoigne pour la parole, tient aux diffractions multipliées qui la dispersent pour la renouer enfin en aurore boréale. Dans ces vibrillons de lumière, quoique en plein ciel des Philosophes, notre aiguille ne laisse pas de s'affoler, parmi les champs tournants et les girandoles, que viennent se vriller les jolies bulles du désir. Magnétiquement attirées par l'Etoile, comme l'âme de Gérard dans Aurélia, au passage elles affirment que leur accomplissement est investi d'une valeur éthique qui exige l'irréversibilité (37). Tant que l'on n'aura pas fait plein jour sur les valences multiples (38) qui font la vie des images, la poésie ne sera que le supplice élu par quelques-uns pour y chanter. Aujourd'hui si les poètes font leur le mot d'ordre de Lautréamont : la poésie doit être faite par tous, non par un, leur exercice se situant à l'extrême pointe de la possibilité individuelle, le produit de cette activité ne peut se concevoir, semble-t-il, que comme initiatique, au même degré que les livres d'alchimie abandonnés à notre perplexité. Sans doute les victoires humaines restent-elles des plus voilées. Dans celles qu'il nous est bonnement laissé d'avoir, la bourrasque toutes lampes soufflées nous accorde à la pensée que le concert de la nature et de l'art, a conduit quelques êtres jusqu'au terme prochain de l'espèce. Toutefois, si l'on veut encore s'étonner que les Adeptes se soient livrés à des exercices littéraires (39) et que nous les tenions pour poétiques, c'est que la poésie y reconnaît ses visées. Au jeu des matières, répond dans le poème celui des images : les produits de l'œuvre hermétique n'étant qu'exceptionnellement utilisés à des fins initiatiques, ce rôle reste dévolu aux textes qui conservent en outre des traces éclatantes de leur origine. En sorte que l'œuvre poétique constituant sa propre manifestation, beaucoup plus que des manuels d'initiation laisse après lui l'objet même, révélatoire cacheté de cire rouge. Au juste fléau qui balancerait l'esprit avec le réel, on a vu qu'il convient de substituer une image toute différente, celle par exemple qui à l'esprit ferait combler l'entre-deux des images ou des matières. On lui reconnaît alors des domaines où trouvent leur jeu les diverses complexions, comme l'historicité des individus. L'œuvre, son produit passe pour le diagramme des champs décelés puis électivement empruntés dans le cours de l'opération. Or l'alchimie se livre à l'étude de champs précis, aux frontières strictement définies; elle procède au fractionnement canonique d'une seule variété minéralogique et se soumet à l'intervention d'influences dont le repérage n'est si délicat qu'à cause de leur unicité. En ce sens l'alchimie est une science, et le symbolisme qui s'y associe est traditionnel. Tout à l'inverse, l'extrême liberté de la démarche poétique ne reconnaît aucune frontière à ses domaines et n'est aucunement traditionnelle. Que dans la rédaction de leurs traités, les Adeptes aient dû se construire un langage propre, la cohérence de celui-ci n'est fondée que sur la possibilité de son interprétation dans le cadre traditionnel (40). Entre les textes alchimiques, et la poésie qui ne symbolisera qu'elle-même, ou ne sera pas (41), les rencontres sont par écho : la vraie rencontre est entre les œuvres réels. L'œuvre hermétique y apparaît comme cas particulier d'une poétique générale. Perdue, éperdue de s'être laissé couler si loin, jusqu'en ces ombres où les lucioles éveillent le feu, par delà des raisons dérisoires, d'ailleurs fatales ou stériles, la poésie maintenant doit opérer dans les sous-œuvre jusqu'à la toute puissance du désir.

Vincent BOUNOURE 11 août 1957.

- « La physique spirituelle a toujours été ma science de prédilection », dit Arnim (Les Héritiers du Majoral). Science ancienne, au possible abandonnée, laquelle pourtant aurait à tâche de nous apprendre, après Freud, après la Gestalttheorie, les sources et les chimies du désir. L'inventaire des faits devrait, semble-t-il, n'être tenté que pour se prolonger dans cette dynamique intérieure, dont la puissance d'éclairement ne peut qu'à peine se soupçonner, mais, dans son ordre, ne resterait pas au-dessous de celle, par exemple de la thermodynamique au cours du siècle dernier. Que si l'on aborde aujourd'hui tel domaine, on en est vite, faute de travaux précis, réduit à des analogies énergétiques qui demeurent bien entendu infiniment vacillantes, et douteuses. La plus exploitée à cet égard est l'analogie électrostatique. propre à figurer la chiennerie commune. Et s'il s'agit bien en effet d'énergie, il est urgent de faire entendre que c'est par égard pour l'étincelle. Mais au lieu de s'évanouir, elle luit toujours - idéalement et comme attente — sur le faîte de l'esprit.

- Phénoménologie, VI, Bc (trad. J. Hyppolite, Aubier 1939-51, t. II, p. 130 et sq.). Mais le cycle suivant ramène dans une position homologue qui prépare l'accession de l'esprit au savoir absolu.

- Phénoménologie, IV, 2 (op. cit. t. I, p. 145 et sq.).

- Ce poudroiement moderne, comment refuser de s'y rendre, d'en aimer la mobilité même, et l'impalpable étincelle? Rien d'autre en ce siècle ne s'est trouvé créé pour qu'il nous reconnaisse, pour que nous en venions à l'avouer. L'heure où les villes sont miraculeuses encore quelquefois sonne, répétée dans la belle verroterie, dans des luxes pailletés de nuit. Pourtant la loi de l'épicerie, qui est la seule, ne s'accomplit que dans une désagrégation du désir dont ici, à six heures, nous lisons la face étoilée.

- Cf. Le Surmâle. Roman moderne. Passim.

- « Afin donc que ce très grand Secret, qui est la Pierre, à laquelle on n'ajoute rien d'étrange, ne se perde pas à l'avenir, j'ai résolu d'en écrire quelque chose de certain et de véritable, ayant vu cette bénite Pierre, et l'ayant tenue, dont Dieu m'est témoin, et j'en confie le Secret à toute Ame sacrée, sous peine de périr, si elle le révèle aux Méchants. C'est pourquoi les Philosophes ont appelé ce Secret la Parole Délaissée, ou tue en cet Art. » Bernard le Trévisan : La Parole Délaissée, in Cl. d'Ygé, Nouvelle Assemblée des Philosophes Chymiques.

- Les conjectures suivantes, purement profanes, s'exposent à rester très en degà de l'intelligence d'une science qui s'est toujours donnée pour sacrée.

- De cette assimilation, mais avec échanges, on trouve de nombreux exemples dans les textes de caractère symbolique. Depuis l'exégèse de Fulcanelli, on sait que l'introduction du Livre des Figures hiéroglyphiques, présentée sous les couleurs les plus ordinaires par Nicolas Flamel comme un récit de ses aventures de voyage, traite sous ce voile des aventures et transformations successives de la matière. Cet artifice est usité dans de très nombreux textes anciens ou modernes. Comme c'est ici le cas, le récit est fréquemment à la première personne, établissant nettement la correspondance symbolique du sujet et de l'objet. On trouvera des atilisations particulièrement brillantes de ce procédé dans le Songe Vert du Trévisan les Noces chymiques de J.V. Andreae, l'Hermès dévoilé de Cyliani. En d'autres textes entre les modifications de la matière et celles de l'alchimiste, celui-ci introduit des plans symboliques intermé- diaires, dont les transformations sont alors seules décrites dans le langage propre à ces mythologies de référence. Une vue symbolique de cette ampleur n'est pas sans jeter une mbre de discrédit sur les métaphysiques descriptives, purement dualistes, qui se proposent laborieusement l'étude successive du sujet et de l'obiet. Rappelons enfin le témoignage de René Alleau (Aspects de l'Alchimie traditionnelle, Ed. de Minuit, 1953, p. 34) : « A aucun moment les métamorphoses intérieures de l'obser- vateur semblent n'avoir été conçues indépendamment des mutations du système observé. Non seulement l'ascèse alchimique proclame l'unité de la matière, mais elle témoigne de l'union de la matière et de la conscience comme de la souveraine puissance de l'« esprit délivré ».

- C'est cet aspect de l'alchimie traditionnelle, qui d'autre part se rencontrant historiquement avec les recherches spagy- riques, a donné lieu aux interprétations matérielles de l'Œuvre.

- « Ces Principes sont les diverses Opérations dont l'Artiste se sert pour faire le Magistère », dit Geber pour ouvrir les fragments de sa Somme qui leur sont consacrés (chap. 39 à 54 de la première partie, cf. Bibl. des Philo- sophes Chimiques, Paris 1741, t. I). Tous les alchimistes de formation scolastique entrent à ce sujet dans des détails d'un luxe inextricable.

- Cf. Fulcanelli, Les Demeures Philosophales, Paris 1930, p. 304-305.

- « Si vous préparez comme il faut votre artifice à la Nature, et que vous preniez bien garde que tout ce qui doil se faire dans le Magistère soit bien disposé, il est san: doute qu'il recevra sa perfection par la Nature, sous une position qui lui sera convenable, sans qu'il soit nécessaire que vous observiez cette position. » (Geber, op. cit., Pre. mière partie, chap. 11.)

- « C'est la nature, à laquelle par notre artifice nou préparons la matière, et lui disposons les voies; parce qu d'elle-même elle agit toujours immanquablement, et nous n sommes que ses Ministres dans les opérations que nous lu faisons faire par notre Art. » (Geber, op. cit. ibid.) Cette vue n'est pas sans évoquer le rôle que le matéria lisme dialectique assigne au héros dans l'histoire. L'interven tion de l'Artiste dans le processus concret du microcosme comme celle du poète dans la société bourgeoise, se prêt volontiers à la description donnée par Trotsky de l'action d Lénine au sein du développement historique (Histoire d la Révolution Russe, t. II, p. 157-158). La Dialectique Ar Nature se développe ici sous les espèces de l'Individu et d l'Histoire, et ne trouve à se résoudre qu'en « considéra l'individualité comme un anneau de la chaîne historique : Retenons cette chaîne dont parle Trotsky, comme l'analogi de la Chaîne dorée d'Homère. « Or, quoique ces tro (principes), dit Salomon Trismosin dans la Toison d'C (Paris, 1613), ne proviennent que dune seule racine, ont-ils néanmoins differentes et indifferentes opérations, noms desquels sont infinis, selon les couleurs qui app raissent, et si le tout revient à un, savoir à cette fina rougeur, se servant comme de chaînons attachés si artistement les uns aux autres, qu'on n'y peut reconnaître aucul fin absolue, mais l'une finissant son action ordinaire, l'aut la recommence, parce que prima forma destructa introducit iterum alia, dit à ce propos Raymond (Lulle), lequ l'appelle encore en son Testament Calena deaurata, qui est société du visible avec l'invisible, et qui lie ensemble tc les quatre Eléments. C'est la belle chaîne dorée. Que j'ai circulant décorée. dit la Complainte de Nature. A raison de quoi Jean Meung en son Roman de la Rose, l'appelle paillarde, pal qu'elle se conjoint indifféremment à toutes les formes unes après les autres. » (p. 192-193.)

- Inutile de souligner une homologie déjà relevée entre le troisième terme dialectique, et ce qui en alchimie prend le nom de sel dans la trinité des feux.

- La cabale hermétique, ou phonétique a été définie par Fulcanelli (Les Demeures Philosophales, op. cit. p. 33 et sq., p. 310 et sq.), comme un langage phonétique usant de la grammaire des rébus et des armes parlantes. Il ajoute de façon révélatrice que la cabale est aussi la bride qui sert au chevalier à guider sa monture.

- Telle est du moins l'opinion qu'exprime René Alleau dans son beau livre : Aspects de l'Alchimie traditionnelle Editions de Minuit, 1953), cf. p. 118 : « Les alchimistes, respectueux des règles de l'obédience philosophique, ont voilé le nom vulgaire de leur « sujet» ou de la « matière première » sous un symbolisme extrêmement complexe, non sans de pertinentes raisons, dont l'une des plus importantes dut être que le néophyte se trouvât dans l'obligation logique de réformer son entendement « profane » par ses seuls efforts personnels, en se pliant à une série d'exercices mentaux dominés par la cohérence interne et surrationnelle des symboles. » En ce sens assez proches des maîtres du Zen, les Adeptes ont un grand bonheur dans un genre d'assez sombre mystification : « Ceux-là s'abusent fort, écrit Nicolas de Grosparmy (cité par Fulcanelli, Les Demeures Philoso- phales, op. cit. p. 48), qui cuident que nous n'ayons fait nos livres que pour eux; mais nous les avons faits pour en jeter hors tous ceux qui ne se sont point de notre secte. » Le secret philosophique trouve chez Nicolas Flamel une justification non moins singulière (Les Figures hiérop!y- phiques, cap. VII, in Trois traitez de la Philosophie Natu- relle, etc., le tout traduit par P. Arnauld. Paris. Marette 1612) : « Et vraiment je te dis ici un secret, que tu trou- veras bien rarement écrit, aussi je ne suis point envieux, plût à Dieu que chacun sût faire de l'or à sa volonté, afin que l'on vécût menant paître ses gras troupeaux, sans usure et procès à l'imitation des Saints Patriarches, usant seulement comme les premiers pères, de permutation de chose à chose, pour laquelle avoir il faudrait travailler aussi bien que maintenant. De peur toutefois d'offenser Dieu, et d'être l'ins- trument d'un tel changement, qui peut-être serait mauvais, je n'ai garde de représenter au écrire, où est-ce que nous cachons les clefs qui peuvent ouvrir toutes les portes des secrets de la Nature, et renverser la terre sens dessus dessous, me contentant de montrer des choses qui l'apprendront à toute personne à qui Dieu aura permis de connaître quelle propriété a le signe des Balances quand il est illustré du Soleil et de Mercure au mois d'Octobre. »

- L'accomplissement matériel de la transmutation est possible en deçà de l'Adeptat, et il semble qu'il le soit de diverses manières. Soit par des procédés spagyriques qui aboutissent à des substances nettement spécifiées quant leurs isent C'est le cas des procédés dont Basile Valentin traite assez abondamment, y jetant de la lumière non sans négligent mépris, sous le nom de petits particuliers. Si, selon Fulcanelli, la spagyrie est véritablement l'ancêtre de chimie moderne, elle ne présente aujourd'hui d'autre intérêt que celui, de stricte érudition, d'une histoire des techniques. A quoi parfois, en vertu du contexte s'entremêle la vigne hermétique. Mais en alchimie proprement dite, la formule de l'Œuvre, surprise ou trouvée par hasard, ne pourrait évidemment conduire qu'à la même poudre de projection qu'ont obtenue, utilisée, ou parfois distribuée les Adeptes. Mais la matière n'ayant pas de la sorte été canoniquement préparée, son élaboration ne constituerait aucunement le saut qualitatif qui sépare le souffleur de l'Adepte. Quant à l'ambiguite essentielle entre le plan matériel des manipulations reproductibles et le plan psychique qui lui correspond, il est bon de confronter ces deux textes empruntés l'un et l'autre et l'autre au même ouvrage de Fulcanelli (Les Demeures Philosophales, op. cit.) « De même que la nature donne au cultivateur la terre et le grain, au micro-biologiste l'agar-agar et la spore, de même elle fournit à l'alchimiste le terrain métallique propre et la semence convenable. Si toutes les circonstances favorables à la marche régulière de cette culture spéciale sont rigoureusement observées, la récolte ne pourra qu'être abondante... En résumé, la science alchimique, d'une extrême simplicité dans ses matériaux et dans sa formule, reste cependant la plus ingrate, la plus obscure de toutes, eu égard à la connaissance exacte des conditions requises, des influences exigées. C'est là qu'est son côté mystérieux, et c'est vers la solution de ce problème ardu que convergent les efforts de lous les fils d'Hermès (p. 66). » Toutefois la nature de la récolte parait s'écarter quelque peu de ce qu'il était raisonnable d'attendre d'une science ardue, fût-elle la plus obscure: « Sous l'action du feu élémentaire, l'opération reprise et poursuivie conduit aux grandes réalisations finales représentées (...) par deux roses. Celles-ci, on le sait, marquent le résultat des deux magistères, petit et grand, Médecine blanche et Pierre rouge, dont la fleur de Lys (...) consacre la vérité absolue. C'est le signe de la parfaite connaissance, l'emblème de la Sagesse, la couronne du philosophe, le sceau de la Science et de la Foi unies à la double puissance, spirituelle et temporelle, de la Chevalerie (p. 161). » Il est vrai que ces influences soulignées par Fulcanelli, et qui sont les esprits hermétiques, pourraient être prises pour des modifications d'ordre mental. Il n'en est rien si l'on en croit le même auteur qui affirme que « les esprits sont des influences réelles, quoique physiquement presque immaté- rielles ou impondérables. Ils agissent d'une manière mysté- rieuse, inexplicable, inconnaissable mais efficace, sur les substances soumises à leur action et préparées pour les rece- voir. Le rayonnement lunaire est l'un de ces esprits hermé- tiques (ibid. p. 52) ». Paroles de physicien, dont le ton se dément sitôt que les esprits ont pénétré la matière philoso- phale : « Prosternez-vous, mages de l'Orient, et vous, doc- teurs de la loi; courbez le front, princes souverains des Perses, des Arabes et de l'Inde! Regardez, adorez et taisez- vous, car vous ne sauriez comprendre. C'est là l'Œuvre divin, surnaturel, ineffable dont jamais aucun mortel ne pénétrera le mystère. Au firmament nocturne, silencieux et profond, brille une seule étoile, astre immense, resplen- dissant, composé de toutes les étoiles célestes, votre guide lumineux et le flambeau de l'universelle Sagesse, etc. (ibid. p. 182-183). » Devant la production du mercure philosophique (autre- ment nommé mercure des sages, eau des deux champions, sel de sagesse, quintessence de l'or des sages, graisse du vent mercurial) l'Adepte ne paraît témoigner d'aucun embarras, donnant à croire au contraire que l'artifice singulier, « et du point de vue chimique paradoxal », qu'il utilise est pour lui rationnellement justifé, qu'il s'impose naturellement dès que lui apparaît en toute clarté l'opération à réaliser. Cet artifice, travail de femme et jeu d'enfant, n'est aussi jamais révélé que sous le voile de l'allégorie. Mais il n'en est pas de même de la production du vent, ou premier mercure, matrice du précédent, eau vive, premier dissolvant, menstrue universel, lune des philosophes, obtenu à partir de la matière brute par « réitérée destruction d'icelle, en résolvant et sublimant ». Le mécanisme ici reste inconnaissable, et l'artiste ne peut qu'assister à l'apparition de la lune hermétique, laquelle reste une production de la nature. Cette inconnue, subsistant à l'origine du travail, dans la production du mercure commun, donne une couleur surprenante — quoique significative - à l'affirmation de Fulcanelli (ibid. p. 145) selon laquelle l'artifice inconnu qui permet bien plus tard d'obtenir le mercure des sages « marque le carrefour où la science alchimique s'écarte de la science chimique ».

- Ed. Delahays, Paris 1858, p. 181 et 182.

- Cyrano de Bergerac. Histoire comique... (ibid.).

- Henri Corneille Agrippa. La Philosophie Occulte ou la Magie. Paris, Chacornac 1910-1911, t. I, p. 196.

- Cf. Paul Vulliaud. Traduction intégrale du Siphra di-tzeniutha. Paris, Nourry 1930. La connaissance joue dans l'arbre sephirothique, aussi bien quant au Grand Visage que quant au Petit Visage, un rôle médiateur entre les émanations droites et gauches. Elle constitue le pivot qui autorise entre les différents étages de la construction la circulation vitale.

- Mallarmé : Un coup de dés.

- Du pain azyme aux trouvailles plus modernes de l'épicerie qui va jusqu'à faire payer l'origine particulièrement naturelle des légumes produits sans engrais, la recherche d'une « pureté » antédiluvienne tente également de fuir sans violence les conditions présentes. Les ouvrages de Lotus de Paini sur le totémisme magique, quoique déparés souvent par des allégations peu fiables, insistent à très juste titre sur la nécessité de ces conditions qui ne pourront être réduites qu'après avoir été assumées.

- Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. Paris, Gallimard 1947.

- En son Eloge du Maquillage, Baudelaire ne manque pas de souligner que si l'art doit son support à la nature, ce n'est qu'afin de « s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits ». Le Peintre de la Vie Moderne qu'était aussi Baudelaire, en ses affectations de décadence, était sans doute aussi peu intelligible que le primitif dans ses parures de fête.

- Rappelons que Freud, comme la plupart de ses épigones, analystes ou psychologues, fait chez l'enfant succéder une phase d'identification, une phase de choix objectal qui ressortit à l'esprit de possession. En ce sens, le retour à l'identification constitue une régression.

- A cette méconnaissance systématique s'en ajoute une autre, accidentelle quoique fatale, qui interdit à l'ethnographe professionnel d'approcher les ressorts magiques de la vie et des œuvres primitives.

- Cité par Martin Heidegger. Qu'est-ce que la Métaphysique? Paris, Gallimard 1938.

- Voir par exemple la neuvième figure des Elémenta Chemiae de Barchusen (rééd. Lyon, Derain, 1947).

- Au jeu de l'un dans l'autre, la pensée ne se connaît pas d'autre objet (cf. Médium 2 et 3). Elle vise à multiplier en lous sens ses démarches au travers des robes célestes, des « hiérarchies » cosmiques très funestement intellectualisées dès avant la Gnose.

- On s'étonnerait dès lors que celles-ci puissent refléter beaucoup mieux que l'éviction du qualificatif au profit du quantitatif qui caractérise la démarche de l'intelligence abstraite. Les « vertus » seules sont quantifiables. Entre le monde des « essences» tel qu'il a pu être conçu dans la pensée traditionnelle, et le monde des concepts scientifiques, il y a la distance de la poésie à ce dernier. Le concret au mépris de tout jeu, de tout luxe, n'est considéré que dans ses modalités utilitaires, à mesure que cherche à s'y substituer en trompe-l'œil le schéma de ses vertus. Il peut sembler que la science ainsi se voue à un écartelement entre le pragmatisme foncier de ses enjeux et la sécheresse glacée de ses moyens. Il est plus alarmant quoique de stricte conséquence que la même distorsion puisse se discerner dans la rue : l'art abstrait au service de la publicité, etc. La contradiction étant de pure apparence, et le constat de toute évidence, il n'en découle pas généralement une vue tellement claire de la résolution qu'il importe pour le sort de l'esprit de fournir, s'il en va là de beaucoup plus que le sort d'une civilisation (« l'antiquité grecque et romaine») dont on n'a plus à dénombrer les charges.

- La recherche des pouvoirs ressemble fort à celle des particuliers. L'une et l'autre asservissent l'existence à des enjeux limités, la vraie vie étant remise à demain. Cf. Georges Bataille, L'Expérience intérieure. Paris, Gallimard 1943.

- Dans ses Nouvelles conférences sur la psychanalyse (Gallimard, 1936), Freud relève l'analogie entre la structure de l'esprit et la structure cristalline à l'infini clivable selon les plans de la molécule intégrante d'Haüy. Les plans de clivage de l'esprit donnent ainsi une image préalable des félures préférentielles de la maladie mentale, celles-ci, en retour, permettant dans l'examen clinique de conjecturer la structure du cristal intact. C'est bien de clivages de ce genre qu'est préoccupée la pensée symbolique. Des interprétations des plus positives, suggérées par les analogies cybernétiques, mais évidemment restreintes à une fonction précise de la vie de relation ont été récemment avancées. Il va de soi que l'on ne peut ici ni les discuter ni les prendre en considération.

- Aux gnoses anciennes, celle d'aujourd'hui s'oppose en ce que répugnant à tout schématisme abstrait, elle n'éprouve aucune difficulté à tenir pour dépassées des opinions reflétant les sciences de l'époque. Mais, ne souffrant aucun frein à la liberté de ses démarches, elle s'y accorde par un même sens du réel, indéfiniment multiplié dans le plus concret de l'existence par le sens du possible.

- Philalèthe. Introitus apertus ad occlusum Regis Palatium, in Histoire de la Philosophie Hermétique, par Lenglet Dufresnoy, Paris, 1742, t. II, p. 22.

- Philalèthe. Ibid.

- L'irréversibilité poétique, déjà relevée dans Signe ascendant (André Breton, La clé des Champs, Paris, Le Sagittaire 1953), concourt au fondement d'une éthique, on le voit, fort différente de celle des philosophes XVIIIe siècle, mais également éloignée de la morale de Joseph de Maistre, à laquelle Baudelaire se réfère maladroitement dans son Eloge du Maquillage. La nature n'est innocente ou coupable qu'en vertu des matrices où elle est engagée.

- Si l'on tenait à moderniser le parallélisme observable entre les phénomènes de la création poétique et les transformations matérielles de l'œuvre alchimique, on pourrait songer, face à l'attirance dont il s'agit, élective affinité comme a pu la voir Gothe, à souligner les phénomènes électro-magnétiques qui permettant partiellement d'interpréter la structure de l'atome, expriment en effet, outre la gravitation électronique, les valences de la chimie classique, comme les ionisations ou les « transmutations» contemporaines. Malheureusement ce langage a le tort de rendre compte plutôt du contexte catastrophique que de la réalité de l'amour.

- Qu'ils s'y soient pliés témoigne beaucoup moins de leur indulgence ou de leur commisération pour les chercheurs égarés que de la nécessité d'une écriture, qui est ce que nous appelons poésie, dans l'opération de laquelle les mêmes procès sont en cours que dans l'œuvre alchimique. C'est ainsi que pour l'Adepte, la cabale et son exercice est à la fois la clef d'une lecture des textes, et le moyen dune invention qui met en œuvre les mêmes ressorts intellectuels, que ses résultats soient d'ordre opératoire ou poétique.

- A propos du livre de Michel Carrouges (Les Machines Célibataires, Arcanes, 1954) René Alleau a vivement éclairé l'opposition des structures symboliques ouvertes, interprétables au moyen de clefs qui leur sont étrangères, et des structures fermées, dont la cohérence d'ordre interne ne se réfère à aucune table de concordance qui leur soit extérieure, et qui ne sont nullement superposables entre elles (cf. Medium, n° 4, janvier 1955. Des fictions et des jeux.) Un texte alchimique particulier apparaît ainsi comme une structure ouverte, dans la structure fermée que constitue l'ensemble des textes (et de l'œuvre) alchimiques. Il n'y a pas de dictionnaire hermétique.