Bief n°10-11, 15 février 1960

| SOMMAIRE | |

| Grandizo Munis | Benjamin Péret |

| Le Mouvement Surréaliste | Des biscuits pour la route |

| Jean Schuster | Rotation des stocks d'audace |

| Nora Mitrani | Sacrilège solennel |

| Jean-Pierre Lassalle | Théories monétaires |

| NS | Rectificatif |

| Jean Palou | Un communard inconnu |

| José Pierre | Miroirs voilés |

| Radovan Ivsic | La poudre de l'hippopotame et le tibia de l'Europe |

| Alain Joubert | Insigne des temps |

| Jean-Claude Silbermann | En circulation |

| Radovan Ivsic | Un nouvel ami |

| Joyce Mansour | Velours |

| Robert Benayoun | Les ténèbres protestent |

| NS | Art, Anti-Art |

| Gérard Legrand | Le cache et le calque |

| NS | Dans un article de Preuves consacré à Péret... |

P.2

DES BISCUITS POUR LA ROUTE

L'Exposition Internationale du Surréalisme se tient depuis le 15 décembre à la galerie Daniel Cordier.

Elle jouit donc à ce jour d'un dossier de presse. L'abondance prime bien sûr en ce domaine : nous avons toujours fait, nous ferons encore les « beaux jours » d'une profession velléitaire, facile à éblouir, et dont l'enthousiasme ne se dément pas plus que la monotonie. La critique professionnelle (dont on a le plaisir d'excepter MM. Armand Lanoux, Pierre Descargues, Alain Jouffroy, Jean-Clarence Lambert et Pierre Mazars (1)) s'accommode d'une sinécure assez exceptionnelle, où l'usage des mots suppose moins de mémoire qu'un sens inné et presque ténébreux du déjà-dit. Le catalogue qui va suivre est en soi éloquent, mais nécessite tout de même un préalable.

Le fait qu'on puisse classer les critiques professionnels, comme on classe les mollusques et les suffixes ne nous éclaire pas pour autant sur la nature même du métier de critique professionnel. Un tourneur, une femme-serpent, un investigateur du plan Kinsey ont des notions relativement précises de la responsabilité. Mais que dire des critiques qui, placés dans la situation simple, voire élégiaque, de regarder pour rendre compte, se dispensent du terme initial de l'équation ? Ils se situent, bien au départ, sur un plan non-professionnel, et nous obligent en toute bonne foi à invoquer ici une procédure d'exception.

Lorsque M. J.-P. Crespelle écrit dans le Journal du Dimanche (27 déc. 1959) : « Le vernissage de cette exposition qui groupe des œuvres de Dali, Magritte, Delvaux, etc... », on est forcé de conclure (vue l'absence de Delvaux à la galerie Cordier) ou bien que M. Crespelle n'est pas allé à la galerie Cordier, ou bien que M. Crespelle ne sait pas reconnaître un Delvaux. Dans le premier cas, il n'a pas fait son métier, dans le second cas, il ignore tout de son métier. Quelque conclusion qu'on adopte, elle impose ce paradoxe: « le plus fort tirage des quotidiens français » (dont Le Journal du Dimanche n'est qu'une annexe) utilise les lumières d'un incapable.

Chez M. Crespelle, sans doute, le faux témoignage résulte d'un manque pénible de moyens. Mme Yvonne Hagen, du New York Herald Tribune (édition de Paris) n'a-t-elle pas de son côté vu, de ses yeux vu à l'exposition le Nu de Joan Miró, qui n'y figure pas davantage ? Mais qu'on fasse confiance à M. Jean-François Chabrun : c'est de toute son épaisseur qu'il résiste à ce genre d'hallucinations. Il écrit dans L'Express, le 23 décembre 1959 :

« Au cours du pré-vernissage intime chez une riche et, dit-on, talentueuse poétesse égyptienne, quelques invités privilégiés (contrôle des identités à l'entrée, comme au guichet de la poste restante ou dans un commissariat de police) avaient été conviés à la brève exhibition d'un mâle pudiquement dénudé mais orné d'énormes attributs transparents et qui maniait les tisons ardents avec une volupté farouchement feinte. Puis l'assistance avait écouté, dans un silence religieux, un grand diable vêtu comme un guerrier targui de l'âge atomique (uniforme exposé à la galerie Cordier) lire le testament du divin Marquis de Sade. »

M. Chabrun n'assistait pas à ce pré-vernissage (suffisamment intime en effet pour que nul n'ait jamais eu l'idée de l'y inviter). On comparera la description qu'il en donne avec celle d'Alain Jouffroy, qui était présent (Arts, 23 décembre 1959) : elle éclaire cette faculté mineure qu'a M. Chabrun de dédoubler dans sa pensée les personnages qu'il n'a pas vus (en l'occurrence Jean Benoît). A n'en pas douter M. Chabrun possède le lyrisme des ivrognes. Ajoutons que les deux cents personnes réunies le 2 décembre à l'occasion de l'Exécution du Testament de Sade sont entrées chez Joyce Mansour, où cette manifestation avait lieu, sans même que leur soit demandée l'invitation personnelle qu'elles avaient reçue.

M. Chabrun, au vernissage de la rue de Miromesnil prenait, on le sait, l'entrée pour la sortie, ce qui chez lui devient une méthode de pensée. Quant à L'Express qui passe en général pour ne pas transiger avec la vérité, peut-être limite-t-il son exercice de la rigueur au domaine exclusif de la politique ? Chez Mme Françoise Giroud, il n'y a pas de vérité au-delà de la page 10, et M. Jean-François Chabrun demeure libre de pratiquer dans les superstructures la haute voltige du mensonge (2).

Convenons que de telles dispositions trouveraient mieux à s'employer. M. Chabrun pourrait utilement joindre ses services à ceux de ses confrères, qui sans la moindre hypocrisie, versent dans ce type si particulier d'apostolat, qui est l'appel à la répression :

« Mais cette exposition, quel joli défi au voisin le Ministère-de- l'intérieur et des Bonnes-mœurs... Faut-il que l'organisateur (ou le taulier) de l'exposition soit bien en cour pour avoir ouvert cette antichambre de lupanar à deux coups de pied d'un ministère si chatouilleux? » (Jean Bardiot, dans Finance, 31 déc. 1959.)

« Peut-être serait-il temps de réagir vigoureusement contre les mœurs singulières qui se manifestent avec une insistance d'autant plus fâcheuse qu'elles n'ont que des rapports très lointains avec ce qu'on peut honorer au titre de la création artistique. » (Guy Dornand, Libération, le 17 déc. 1959.)

MM. Bardiot-Dornand ignorent sans doute qu'en attirant aussi serei- nement l'attention de la police, dans notre régime clérical, ils éveillent l'intérêt de cette « jeunesse » acquise aux méthodes pré-nazies, et dont, semble-t-il, quelques représentants ont déjà commis des déprédations chez Daniel Cordier.

« L'exposition surréaliste n'a provoqué, du moins jusqu'à présent, aucun acte d'agression », déplore d'ailleurs M. Waldemar George (Combat, 1°r février 1960), lequel n'a pas beaucoup évolué depuis que Desnos, en 1926, décrivait L'étrange cas de M. Waldemar (4) .

Abandonnons donc à leurs évidentes aspirations ces dévoyés de la chronique. Nous le reconnaissons bien volontiers, la fréquentation des périodiques nous offre surtout le spectacle de l'orthodoxie la plus étale. La critique, ennemie de l'outrance, s'est de tout temps cherché une tradition : elle l'a trouvée dans le libre emploi des idées reçues, qui aboutit, nous allons le voir, à une somptueuse harmonie du banal. A comparer entre eux les extraits de presse se rapportant aux expositions surréalistes de 1938, de 1947 et de 1959, on s'étonne de remarquer que les signatures changent.

Afin de les confronter, il sera commode de définir quelques catégories :

1° LA LUMPENKRITIK

Désignons par cette étiquette toute activité besogneuse qui repose sur ce postulat : le surréalisme ne relève pas uniquement d'un critère esthétique. Exemples :

« Il semble bien que le surréalisme... ne nous permet pas d'attendre de révélation dans le domaine des arts plastiques. Tout cela est forcé. » (G. Selz, Cahiers du Sud, février 1938.)

« Dommage qu'il y ait des tableaux, se dit-on sans cesse, quand on visite l'exposition actuelle. » (Pierre du Colombier, Candide, 3 février 1938.)

« Le surréalisme en littérature est une expérience amusante et louable par certains côtés. Mais le surréalisme artistique est signe d'impuissance, puisqu'une telle œuvre (peinture, dessin) n'est intelligible (?) qu'accompagnée et d'un titre et d'un commentaire. » (Chanteclair, février 1938.)

Vingt ans après, le même ton nous est donné par l'échotier novice qui sans complexes s'improvise du jour au lendemain analyste, voire historien compétent : « L'on retrouve, le long des salles, des signatures dont la plupart ne disent pas grand-chose aux nouveaux amateurs de galeries mais qui ont passionné une génération jusqu'à la bagarre : André Breton, Tanguy, Masson, Max Ernst, Magritte, Brauner, Salvador Dali, Chirico, Hans Arp, Miró, Léonora Carrington, Picabia, Giacometti, Marcel Duchamp, Yves Tanguy (3), Man Ray, etc. » (René Dazy, Libération, 19 décembre 1959).

Ne reculant devant aucun effort d'érudition M. Dazy invoque encore « le foisonnement puéril qui descend de Jérôme Bosch et de William Blake, de Sade et d'Edgar Poe, de Freud et de Lewis Carroll, de Charles Fourier et d'André de Lorde (sic) ». Lorsqu'il passe de la synthèse à la nomenclature, ou à l'énumération pure et simple des matériaux, ce martien réserve le même ahurissement à l'hétéroclite et au simple : « Un lit peinturluré s'intitule tout simplement The bed. Voici « Le tronc d'arbre », et c'est vraiment un tronc d'arbre, mais surmonté d'un ressort de sommier, d'un éperon, et de toute une quincaillerie. »

« Voilà une exposition qui trahit un esprit vieux de trente ans... L'érotisme vu par le surréalisme ne dépasse pas le stade de l'accessoire de bazar, du cabinet du psychiatre, du petit enfer de l'homme cultivé », écrit M. Jean-Jacques Lévêque (L'Information, 1°r janvier 1960.) Notons que, lorsqu'il n'essaie pas d'intéresser à l'art les « petits porteurs de parts », lecteurs de l'Information, ce tout jeune homme si instruit publie un prospectus, Sens plastique (il faut voir...) et exploite une galerie plaisamment baptisée Le Soleil dans la tête.

2° TROP CHER, TROP DE JEUNES GENS

C'est avec une belle constance qu'au long des ans le critique, qui par définition ne paie pas de droit d'entrée, utilise le langage du parent contribuable :

« Les illuminés ont groupé leurs œuvres dans une salle obscure et réclament dix francs de droit d'entrée... dans un moment de lucidité. » (Avant-garde, février 1938.)

« Après avoir versé à la porte de la galerie Maeght un droit d'entrée de 50 francs et payé 250 francs le catalogue, l'on peut nourrir déjà quelque admiration pour ces rêveurs singulièrement éveillés. » (Max Fava- lelli, Dimanche, 20 juillet 1947.)

« C'est confortablement installé, très chère l'entrée où se pressent mille petits jeunes gens très swing, qui ont appris assez récemment que le surréalisme avait existé. » (Georges Limbour, Action, 25 juillet 1947.)

« Contre la somme de 500 francs légers (catalogue-souvenir facultatif : 1.000 francs), ils ont pu fouler le sol sableux de l'Exposition Internationale du Surréalisme... De grêles et volontaires jeunes gens, très collégiens d'Auteuil-Passy-Neuilly en rupture de ban, laissaient passer au compte-gouttes une foule d'étrangers... » (J.-F. Chabrun, L'Express, 23 décembre 1959.)

3° « LA FOIRE SURRÉALISTE»

A prendre ou à laisser au prix de gros :

« Cela tenait du Musée Grévin, du Musée Dupuytren et de la boîte de nuit. » (Liberté, 17 janvier 1938.)

« Ce genre suranné qui mêle les souvenirs des cabarets du Néant et de l'Enfer aux collections du Musée Dupuytren et du Musée Grévin...» (Claude-Roger Marx, Le Jour, 18 janvier 1938.)

« La mise en scène de la salle des superstitions fait penser invinciblement (!) au Musée Grévin. » (Carrefour, 16 juillet 1947.)

« Une sorte de Musée Grévin animé. » (M.C.L. Le Monde, 1959.)

« ...ou plutôt un labyrinthe analogue à ces boutiques foraines où le public des faubourgs va chercher des émotions à bon marché... dans une atmosphère de Musée Dupuytren. » (André Bellechasse, Carrefour, 30 décembre 1959.)

« ...C'est le décor funèbre et saturnien du Musée Dupuytren et du Musée Grévin. » (Waldemar George, Combat, 1er février 1960.)

4° DES BOURGEOIS ET DES SNOBS

« Faut-il rappeler aux organisateurs que le bourgeois ne se laisse plus aussi facilement épater qu'au temps jadis et que le snobisme devient plus exigeant ? » (Jean Maréchal, Le Petit parisien, 3 février 1938.).

« Il n'y avait là, je vous l'assure, que des bourgeois. Et qui n'étaient pas du tout indignés. Bien au contraire, ils prenaient à visiter cette exposition un plaisir évident, je dirai même bien de l'amusement (...) Le bourgeois sait bien qu'il n'a rien à craindre du Surréalisme. Le Surréalisme est une institution bourgeoise. » (Carrefour, 16 juillet, 1947.)

« Les snobs cèdent à des tentations plus subversives, la bourgeoisie qui accepte tout ne s'offusque plus de rien. » (A. Bellechasse, Carrefour, 30 décembre 1959.)

Remarquons à quel point le statut rassurant, parfois béat de l'argument conformiste dissipe mal, et souvent chez les mêmes auteurs, toutes les inquiétudes :

5° PAUVRE FRANCE !

« La farce n'est pas très drôle ; son mauvais goût n'est pas très français. » (Jean Maréchal, Le Petit parisien, 9 février 1938.)

« Il est vrai, si nous consultons le catalogue, que cette Exposition heureusement Internationale ne compte guère de noms français. » (Revue de Paris, 1er février 1938.)

« Cette forme de romantisme-là n'est guère française. Il faut pour la manier un tour d'esprit que les gens de notre race ne peuvent acquérir qu'artificiellement. » (Raymond Lécuyer, Le Figaro, 22 janvier 1938.)

« Il y a le bataillon des esthètes qui discutent gravement derrière leurs lunettes (...) Généralement ils s'entretiennent en de rudes idiomes qu'un linguiste reconnaîtrait sans doute comme appartenant à l'Europe orientale. Quand d'aventure, ils parlent français, on ne les comprend guère mieux... Mais où sont Voltaire et Molière? » (Tel Quel, 15 juillet 1947.)

« Les Surréalistes n'en apportent pas moins leur caution à une entreprise de désagrégation morale si pernicieuse pour notre jeunesse sans défense (sic) et si dangereuse pour le prestige de la France à l'étranger. » (Carrefour, 30 décembre 1959.)

« Mystère puéril » que de jeunes vieillards proposent aux hommes de notre temps avides d'absolu et de pureté. Exemples : les résistants de 1940-44, le réveil nationaliste en Afrique et en Asie (2), la vocation des jeunes pour les entreprises héroïques, les ascensions himalayennes, l'exploration des gouffres... » (J.-P. Crespelle, Journal du Dimanche, 27 décembre 1959.)

6° UN MORT PAS COMME LES AUTRES

L'Exposition actuelle est la troisième qui se tient à Paris. Au cours des deux précédentes il semble que nous l'ayions échappé belle. L'état posthume nous a été d'office attribué en même temps que l'agonie, la sénilité, le trépas, l'intérim spectral. Vingt ans de variations sur une seule image donneraient le vertige à une éternité de beaux esprits désincarnés.

« Surréalisme bien mort. Faire-part suit. » (Vendémiaire, 26 jan- vier 1938). « Surréalisme pas encore mort. » (Toute l'édition, 22 jan- vier 1938). « L'agonie des surréalistes. » (Le Voltaire, 29 janvier 1938). « Faillite du Surréalisme. » (Temps Présent, n° 13). « Les adieux du Surréalisme. » (La Revue hebdomadaire, 26 février 1938). « Les Surréalistes ne sont pas morts, ils n' en valent guère mieux. » (Le Phare de Nantes, 22 janvier 1938). « L'agonie inéluctable de ce monde de fantômes. » (L'Echo d'Oran, 30 janvier 1938). « Les fantômes du Surréalisme. » (B. Dorival, Les Nouvelles littéraires, 7 juillet 1947). « Ce n'est plus qu'un fantôme. » (A. Bellechasse, Carrefour, 30 décembre 1959). « On le croyait mort, il n'est que moribond. » (René Dazy, Libération, 19 décembre 1959). « Le Surréalisme n'est donc pas mort, mais ses monstres ont rentré leurs griffes.» (R. Cogniat, Le Figaro, 1959).

Manifestant d'une recherche moins essoufflée :

« Vieilles histoires, vieilles chansons. Bref, morne représentation ! Funambulisme déjà vu, déjà su, cousu de malice et teinté d'une perver- sité assez sordide, marché aux puces pour un des Esseintes archiblasé 1 » (A. Villebœuf, Gringoire, 28 janvier 1938.)

« Tout au plus une ressucée de vieux trucs, usés pour avoir trop servi ; une vieille histoire, toujours la même, pour la millième fois rabâchée ; un parti-pris d'épate, n'épatant plus personne, un non-conformisme systématique, le pire des conformismes. » (Marie-Louise Barron, Les Lettres françaises, 18 juillet 1947.)

« ...Une pornographie assez vulgaire, selon une mise en scène minutieuse qui tient du Grand-Guignol et de la maison close. Le nouveau Vampire surréaliste, dernier fruit d'une famille féconde en mort-nés, essaie en vain de prendre les apparences de Sade : il ne reste qu'un pantin démuni de tout pouvoir d'évocation », expectore délicatement dans la Nouvelle Revue Française (1% février 1960), un M. Jean Revol, qui deviendra adulte, n'en doutons pas, dans l'atmosphère si tonique des fleurs de Tarbes.

L'accusation de puérilité avoisine celle de gâtisme sans que le « trop de jeunes gens » contredise le « pas de jeunes gens ». Les générations du Surréalisme ont toujours plongé dans la plus profonde confusion ceux qui assignent un âge limite à la révolte.

« Les vieux enfants terribles. » (Paris-Midi, 22 janvier 1938). «Les Surréalistes quadragénaires n'ont pas la jeunesse avec eux. » (La Semaine de Paris, 28 janvier 1938). « J'espère que l'audience des surréalistes comprendra très peu de jeunes gens. » (A.-M. Petitjean, Nouvelle Revue Française, février 1938). « On les retrouve dans cette Galerie terriblement vieillis... » (Vendémiaire, 26 janvier 1938). « Le Surréalisme a été violemment combattu et aujourd'hui il est relégué par les jeunes générations. » (Preuves, février 1938). « De sages jeunes gens... des collégiens... » (J.-F. Chabrun, L'Express, 23 décembre 1959).

Cette valse hésitation du chroniqueur entre l'enfantillage et la séni- lité exprime son lugubre désarroi face à une entreprise qui du même coup se dégage du temps. La critique, lorsqu'elle tâtonne, tombe niaisement sur de faux numéros : ainsi Mme Yvonne Hagen, déjà citée, et qui, à vue de nez, range le jeune Jean Benoît parmi les « gloires passées » du Surréalisme (5). Faute d'encadrer ce dernier dans l'une de ces « périodes » qui forment l'ossature des manuels scolaires, la presse se voit réduite à annoncer avec de moins en moins de conviction les mêmes à-peu-près et les mêmes formules échangées comme autant de cartes de visite, à se servir elle-même de carburant. Cette obstination dans le ressassement déborde, à coup sûr, les impératifs extra-intellectuels de la critique. La « crétinisation » (6) en progression géométrique qu'elle assume sans se lasser, malgré la pauvreté de ses moyens, révèle son intention secrète, pour ne pas dire sa destinée.

A cette date, nous nous sentons comblés.

LE MOUVEMENT SURREALISTE.

(1) Nouvelles littéraires (24 déc. 1959) : Tribune de Lausanne (20 déc. 1959) ; Arts (23 déc. 1959) ; L'Observateur (17 déc. 1959) : Le (19 déc. 1959). Figaro littéraire

(2) Le 27 novembre 1956. M. Chabrun écrit à Benjamin Péret, à propos de l'Anthologie de l'amour sublime : « Sa lecture m'a une fois encore convaincu du fait que les lignes constantes, profondes, réelles, qui permettent d'apprécier l'idée qu'il se fait de l'amour »

(3) Un autre probablement.

(4) « Il suffira d'avoir signalé à l'attention publique le grave danger que M. Waldemar George fait courir la santé pour que les gens évitent de rencontrer, de le toucher. d'être frôlés par lui, de marcher sur son ombre, ou d'avoir les oreilles souillées par ses paroles. » (Cf. La Révolution Surréaliste, n° 7.)

(5) « Heureusement les gloires passées sont nombreuses et comprennent le Nu de Miró, la fantastique panoplie cérémonielle de Jean Benoît... » (New York Herald Tribune, 22 décembre 1959.)

(6) « Je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire : il faut lut rendre justice, Il m'a beaucoup crétinisé. » (Maldoror, Chant VI.)

Rotation des stocks d'audace

Nous sommes plus riches, depuis peu. Marcel Duchamp vient de donner prétexte à deux ouvrages. Les écrits, réunis par Michel Sanouillet (Marchand du Sel, Le Terrain Vague, éd.t.) permettent d'avoir sous la main les notes griffonnées, autrement dispersées à l'intérieur de la « boite verte » ou de revues plus ou moins introuvables. L'étude de Robert Lebel (Trianon, édit.), complétée par les cursifs « Souvenirs » de H.P. Roché, par le texte de Breton « Phare de la Mariée », et par une abondante iconographie, rend l'approche de Duchamp sinon plus facile, du moins mieux épargnée d'ombres extérieures. Car la transparence de Marcel Duchamp se retrouve en ces divers commentaires, On sait que le jour est au moins l'égal de la nuit pour ce qui est d'une certaine errance - et qu'un fil conducteur y est tout autant souhaitable. Le « monument énigmatique à la libre disposition de soi » dont parle R. Lebel est une érection diurne. Les prophètes ne profèrent plus dans les ténèbres. TOUTE LA LUMIERE SUR L'AFFAIRE DUCHAMP. Péril du clair. A suivre.

Jean SCHUSTER.

Errur matérielle: Dans l'hommage rendu par Jean Schuster à Wolfgang Paalen (Bief, n° 9) il fallait lire: le terme de tous ses voyages, et non le germe.

Sacrilège solennel

« Que faites-vous avant d'entrer en scène, avant que les dieux ne vous chevauchent, que faites-vous, Mathilda Beauvoir ?

— Avant d'entrer en scène, je fais ma prière catholique, puis je prie les dieux Vaudou et si j'ai bien prié, je suis contente... »

Ainsi s'exprimait l'autre soir, à l'issue de la célébration d'une cé- rémonie Vaudou sur la scène du Vieux-Colombier, la mince démone brune Mathilda Beauvoir,

mambo Mathilda, prêtresse, flamme de sa troupe. Elle venait de subir l'assaut de plusieurs dieux, mais celui qui la concernait entre tous, plus qu'Erzuli, plus que saint Nicolas ou le dieu-serpent, fut le saint Jean-Baptiste-à-l'agneau qu'elle reçut étincelante, les cheveux dénoués, humides de sueur, nue sous une tunique blanche d'où le sein gauche émergeait splendidement.

Nora MITRANI.

THÉORIES MONÉTAIRES

Une simple opération comptable — la mise en route du nouveau franc - A d'Immenses répercussions psychologiques au sein de la population... Des peurs diffuses allant jusqu'au suicide (cf. certains journaux) s'emparent du menu peuple car l'argent a pour lui une valeur absolue, intrinsèque et matérielle même s'il se présente sous forme de papier-monnaie. On l'a vu au moment de la réforme René Mayer, surtout dans les campagnes ; des paysans se refusèrent à l'échange des billets de cing mille francs pour ne pas révéler leur avoir.

En 1960, on continue sciemment à confondre assainissement monétaire et assainissement économique. Les hautes sphères spéculent évidemment sur le faibie niveau intellectuel des classes populaires. L'expérience Pinay de 1952 réactionnaire et toute déflationniste qu'elle fut, eut sans nul conteste l'appui de ces dernières. On ose présenter comme nécessaire et suffisante à la bonne marche d'un pays la possession d'une monnaie forte ! Le Portugal de Salazar et l'Egypte de Nasser, pour ne prendre que ces exemples, ont un système monétaire excellent mais archaïque et un niveau de vie très bas. Ce qui est essentiel, c'est la santé des mécanismes économiques élémentaires dans un état moderne qui peut présenter un excellent niveau de vie à condition d'une équitable répartition des charges et un développement très poussé des instruments de crédit allant - pourquoi pas ? — jusqu'à rendre progressivement inutile l'instrument fiduciaire.

La mystification ne durera qu'autant que la population restera complice. D'ailleurs J'attends quelque catastrophe qui seule ouvrirait (peut-être) les yeux d'une masse assez obtuse. Nous qui ne sommes pas économistes devons axer notre action sur la notre destruction du mythe monétaire. Et ceci en intégrant la monnaie dans notre univers poétique à seule fin de l'anéantir. A ma connaissance, cela n'a jamais été fait. Exceptés le « système de monnale solaire », dessin de Max Ernst, un texte de Michaux où l'on peut lire « monnaie d'eau », et quelques exemples du langage goon rapportés par Brunius, l'obsession monétaire tapie dans tous les subconscients ne semble pas s'être autrement manifestée dans la révolution poétique contemporaine. S'il appert que la monnaie est un facteur d'abrutissement collectif, qu'elle est un élément du système oppressif des valeurs rationalistes et réactionnaires (je n'en excepte point, loin de là, les conceptions des pays d'économie planiflée où par une étrange aberration on a vu sous Staline d'inouïes mesures déflationnistes et où la mystique de l'encaisse-or est maintenue pour ne pas dire alimentée) détruisons donc être pécuniaire.

Voici un fragment de ma contribution :

La solution macroscopique: mettre en circulation d'énormes billets de banque en béton précontraint avec figurant la République une vestale murée vive dans un bain de plexiglass. Ou bien d'énormes tranches de fromage suant à la chaleur et que l'on serait obligé de mettre sécher au flanc des collines serviraient de fiduciaire. Les grands troupeaux de bœufs rougis au cul ont déjà été utilisés; de même les femmes gravides servaient au troc néoli- thique; de même des pains de sucre, de même d'énormes barres de fer comme à Sparte ont tenu lieu d'argent liquide. J'ai l'intention d'aller plus loin. La monnaie sera faite de viande : les caves de la Banque de France seront un vaste frigidaire où des lingots de ventrèche, de museaux, de biftecks s'entasseront. L'Institut d'Emission une vaste boucherie où de hauts fonctionnaires découperont des billets de banque en foie de veau, en mou d'agneau.

La solution microscopique : tuer la monnaie par le ridicule, la parvulité, la mesquinerie. Frapper une monnaie plus petite qu'un grain de sable, une monnaie que l'on perdra tout le temps; que l'on aura sous l'ongle, dans l'œil, dans une dent creuse ; une monnaie que l'on n'apercevra qu'en suspension dans un rayon dansant de soleil ; une monnaie-poussière impalpable, intouchable. La Banque de France sera un vaste patio avec un bassin au milieu et tout autour des aquariums. La richesse du pays sera en suspension dans l'eau. Pour débloquer des crédits, seuls moyens : la centrifugation, la passoire à plancton, l'ébullition où les molécules de fric dansent sur l'eau.

Thot a une théorie monétaire : celle de la monnaie infiniment infinie et concentrique absolument ; l'unité de ce système est la monnaie-kangourou ou monnaie-portefeuille ; ainsi la monnaie se nie, par l'introspection infinie: la pièce de monnaie est en même temps porte-monnaie car dans la poche marsupiale prend place de la monnaie, qui elle-même étant monnaie-kangourou, contient dans sa proche poche de la nouvelle monnaie, etc. C'est la mort par la possession intérieure; la monnaie devient oignon qui se nie en tant qu'oignon si l'on considère l'infinité de ses concentriques feuilles sphéroïdes, toutes estampillées du sceau privé de Thot, seule garantie d'authenticité et de parfaite liquidité.

Jean-Pierre LASSALLE.

Rectificatif

Plusieurs erreurs déparent le Catalogue de l'Exposition Internationale du Surréalisme: signalons que p. 82, il faut rétablir Georgin dans la citation d'Apollinaire. Le « Lexique Succinct de l'Erotisme » compte parmi ses collaborateurs Nora Mitrani dont les initiales suivent certains articles mais dont le nom a été omis sur la liste de tête. Dans ce même même Lexique, deux lignes de l'article Seins (première colonne) sont à rétablir troisième colonne, à la dans la page suivante (« la caresse de la main sur le sexe de la femme »). Les clichés de Granell et de Kalinowski ont été reproduits à l'envers. Enfin M. François Dufrène nous prie de préciser qu'il n'a pris aucune part à la sonorisation de la Galerie Cordier.

Un communard inconnu

Le ventre ouvert d'une boîte à bouquins me révéla en octobre dernier un petit volume relié. Je le feuilletai et l'achetai aussitôt. « Paris pendant la Commune révolutionnaire de 71, par Georges Jeanneret, Neuchâtel, chez les principaux libraires, 1872 », tel en est l'intitulé. Divisé en trois parties : le Roman, l'Histoire, la Mort, ce livre est le réquisitoire prononcé contre les bourreaux de la Commune par un combattant des barricades qui, outre son idéal avait à venger sa maîtresse, Lucette, assassinée par les Versaillais.

L'auteur est resté pour moi — malgré mes recherches — un inconnu. Le nom de Georges Jeanneret qui figure sur la page de garde n'est en effet qu'un prête-nom, comme le déclare la préface du livre. G. Jeanneret, citoyen helvétique, fut peintre et s'occupait d'art ; disciple de Bakounine, il a publié en 1907 : « Les mémoires d'un pauvre diable », chez Messeiller à Neuchâtel. Jeanneret vécut à Paris jusqu'en 1870, partit pour la Suisse après le siège, revint à Paris fin mai 1871 pour aider les Communards à s'enfuir.

Ce petit livre est écrit dans un style frénétique qui n'est pas pour me déplaire ; qu'on en juge par ces phrases qui crient vengeance de la mort de son amie : « C'est le spectre des cimetières que j'invoque, c'est l'odeur des charniers que je veux aspirer, c'est dans le crâne renversé d'un cadavre que je plonge ma plume : nouvel encrier, rempli du sang de trente mille victimes, qui crient Justice de dessous terre ! Ce crâne est celui de Lucette... » Si l'ouvrage contient un certain nombre de documents inéd'ts peu connus, sa plus grande valeur à mes yeux vient des impressions vécues, de ces combats de rues, de cette place de la Croix-Rouge où erre encore, certains soirs d'automne, le fantôme décapité de la belle Mme de Lescombat et que les Versaillais remplirent d'épouvante en ce floréal désespéré de 1871. Avec l'auteur on entend, sur Paris en feu, résonner le bourdon de Notre-Dame : « J'écoutai, ravi, la vieille cloche des Papes sonner pour la Commune. » On assiste, livide, à l'entrée des Versaillais : « Ils sont revenus les gros ventres, les joues replètes, les cordons rouges, les boutonnières et les décorations, — et les sergents de ville, et les soldats idiots, et les filles de joie, et le luxe, et l'insolence, et la prêtraille, et la valetaille, et l'Injustice éternelle des satisfaits de tout grade et de toute forme !»

Alors, en refermant l'ouvrage tout embué de larmes de sang, on ne peut que saluer bien bas le Communard Inconnu, blessé à la barricade du faubourg de Gloire, qui a su évoquer ce Paris où s'envole la chanson de Jean-Baptiste Clément dans le Soleil de l'Amour et ou s'écroulent dans la boue noire des charniers ses frères et sœurs de Combat. Commune de 71, vrai printemps des Peuples, - Commune de 71 aliénée par les sectaires de droite ou de gauche, — mais seule. Commune de Paris, comme un beau corps de femme, insulté, à peine refroidi, mais toujours désirable aux amants de la Liberté.

Paris, Nivôse 1960.

Jean PALOU

MIROIRS VOILÉS

L'ouverture de la VIIIe Exposition Internationale du Surréalisme coïncide, par un hasard non prémédité, avec la publication d'une Histoire de la Peinture Surréaliste, de Marcel Jean et Arpad Mezei, aux Editions du Seuil. Est-ce la une confirmation, ou un démenti ? En réalité, l'une et l'autre.

Confirmation éclatante, tout d'abord, de l'importance du Surréalisme dans le développement de l'art du XXe siècle. Malgré les scrupules d'André Breton à user de l'expression « peinture surréaliste » — eu égard, principalement, aux justifications d'ordre esthétique ou technique des « ismes » picturaux - un tel ouvrage en consacre désormais l'emploi, en même temps qu'il impose l'étendue et le sens d'une telle notion. De plus, il devient évident que le Surréalisme s'est accompli dans la peinture (et par la peinture) autant que dans la poésie et la pensée révolutionnaire. Enfin, l'existence de cette étude frappe d'insanité et de ridicule l'argument de médiocrité plastique invoqué contre une entreprise dont les chefs de file s'appellent, entre autres, Duchamp, Miro, Matta...

Nous ne nous attendrirons pas outre mesure sur la longue gestation de ce bel ouvrage qui paraît, cependant, illustré d'une façon assez désordonnée ; le choix des documents, parfois, a quelque chose d'étriqué, et qui gêne. Mais la disposition même des chapitres donne une impression de morcellement: on a entre les mains la plupart des pièces constitutives du collier, mais le fil manque. Que Miro et Chirico relèvent également du Surréalisme, par exemple, la constatation n'y suffit pas, un essai l'explication serait indispensable. Sinon on ne voit pas pourquoi tant de peintres de talent - et ceux-ci, non ceux-là - sont venus au Surréalisme. Que le Surréalisme soit accueillant, c'est un fait, mais qu'il ne reste grand ouvert qu'à ce dans quoi il se reconnaît s'avère non moins. Et les descriptions, les souvenirs, les commentaires parfois brillants — on y devine les intuitions ingénieuses de Mezei - ne compensent pas l'ombre laissée par les auteurs sur l'impulsion motrice, sous-estimée tout au long de l'ouvrage : l'automatisme. D'où une interprétation purement « mécaniste » des procédés mis en œuvre et le silence gardé sur les artistes dont l'apport est irréductible à une analyse de ce genre.

Un caprice injustifiable limite les « origines » de la peinture surréaliste à l'impressionnisme, alors que le symbolisme est à peine mis à contribution. Pour se vouloir moderne, le Surréalisme n'en a pas moins reconnu dans le passé, très loin quelquefois, des préoccupations proches des siennes : de Bosch à Gauguin en passant par Füssli, quelques jalons capitaux demandaient à être relevés. Déterminant, le rôle joué par les objets primitifs, surtout océaniens et américains, dans la prise de conscience d'une nouvelle possibilité d'expression artistique n'a pas été mis en valeur, non plus que l'exemple « idéal » fourni par les peintres médianimiques ou les aliénés : Crépin, Wöllfli, Aloyse. Si Seurat et le Futurisme sont judicieusement analysés, Henri Rousseau, une fois le plus, est considéré de la manière la plus sommaire. Sans nous arrêter à de menues erreurs de dates, remarquons : que L'Usine Horta del Ebro de Picasso, choisi comme type de peinture cubiste, ne montre absolument pas de projection « sur un seul plan » des « diverses faces de l'objet », pour la bonne raison qu'il appartient au prologue cézannien du cubisme ; -- que Edtaonisl n'est pas un « mot inventé et qui ne signifie absolument rien », mais bien un produit de l'enchevêtrement des mots « Danseuse-Etoile » désignant une personne rencontrée sur un transatlantique ; - que le prétendu « blason alchimique » de la couverture du Surréalisme A.S.D.L.R. ne désigne en rien le mercure philosophal, « figure empruntée à une édition ancienne des œuvres de Nicolas Flamel » (!) mais consiste en la superposition, de la main d'André Breton, des symboles astrologiques de Saturne et d'Uranus (une érudition assez fate donne ici sa mesure). Les préférences personnelles des auteurs s'accusent lorsqu'ils intitulent un chapitre : « Où l'on voit l'exactitude devenir un des traits dominants de la peinture surréaliste », ce qu'ils démontrent d'autant plus aisément qu'ils minimisent l'importance de toutes les œuvres qui ne cadrent pas avec leurs affirmations.

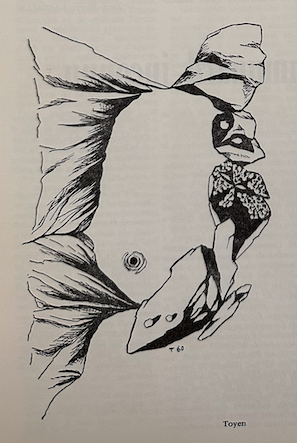

En effet, un singulier parti pris transparaît dans la plus ou moins grande part faite aux artistes étudiées. Paalen et Gorky, dont le rôle et l'influence ont été parfois déterminants, sont l'objet de quelques lignes dédaigneuses et il ne leur est accordé qu'une seule reproduction. Plus arbitrairement encore Oelze et Toyen n'ont droit à aucune — alors que Marcel Jean lui-même, ô modestie, se contente de quatre (dont un témoin objectif se passerait). Herold, Bellmer, Calder, Meret Oppenheim et Mesens (ce dernier pourtant souvent mis à contribution pour le texte) bénéficient d'une seule reproduction, contre huit (dont une en couleurs) pour le seul Dominguez, et trois pour Kay Sage, tout au plus surréaliste par alliance. Il ne s'agit pas uniquement de sympathies particulières: sont ignorés ou escamotés tous ceux qui ont continué à apporter au Surréalisme leur contribution au cours des dernières années. C'est ainsi que Hantai et Svanberg peuvent être passés sous silence. N'est-il pas normal d'ailleurs qu'un historien se trouve condamné à perdre contact avec le présent ? Sans parler de Fernandez, Hayter, Heisler, Granell, Maria, Riopelle, Bjoerke-Petersen, Okamoto, Remedios, Onslow-Ford... que n'évoque aucune reproduction.

D'une agressivité soigneusement contenue, cette œuvre n'en manifeste pas moins la rancune de Marcel Jean à l'égard d'un mouvement qui s'obstine à survivre à son départ, dont il se garde de nous dire qu'il prit pour lui la forme d'une mise hors course. Tel quel, malgré ses vices constitutifs, résultant de la position fausse de son auteur, ce livre est un hommage autrement précieux pour le Surréalisme que n'ont pu être longtemps les activités « orthodoxes » de Marcel Jean dans le domaine plastique. Le Surréalisme a vérifié que les départs les moins remédiables se sont vus un jour compensés. C'est ce que les exclus supportent le plus mal, chacun croyant un instant emporter le ‹ vrai » Surréalisme avec lui. Mais l'expérience a prouvé aussi que chacun de ses participants avait donné au mouvement le meilleur de lui- même. Le Surréalisme ne s'alimente que de ce qui survit.

José PIERRE.

La poudre de l'hippopotame et le tibia de l'Europe

Les sorciers africains sont-ils, comme le laissaient supposer certaines dépêches, les auteurs de la mort de Campionissimo ? Si oui, félicitons-les d'avoir visé si juste : pour porter à l'omniprésente Europe des coups sensibles, il faut frapper ses sportifs.

Les gros titres noirs qui s'étalèrent à la une des journaux pour annoncer la disparition du Cycliste et les innombrables articles, émissions, bandes dessinées qu'on lui consacre depuis lors, indiquent que notre civilisation est touchée dans le vif par cet événement.

Ce n'est pas seulement parce que les sportifs livrent aux casernes des corps et des têtes tout prêts à l'entraînement soldatesque, ni parce qu'ils sont avec leurs équipes et leurs clubs les meilleurs gardiens de la division, je veux dire de l'esprit de clocher, du patriotisme de quartier, du nationalisme, ni parce qu'ils sont les apôtres de l'abstinence (très tôt, d'ailleurs, les jeunes filles apprennent à mépriser et à éviter ces atrophiés amoureux qui se refusent au baiser pour rester « en condition »), que l'Europe considère le sport comme sa fine fleur. La raison en est plus profonde : les jeux du ring et du stade sont le symbole de l'organisation de la vie civilisée, basée sur la rivalité, sur l'inimitié, bref sur la compétition. Aucune distribution de prix, aucun Goncourt, aucune légion d'honneur, n'est capable de mettre à nu la secrète structure de notre société des adversaires autant qu'un ordinaire match de rugby dominical.

Oui, sorciers de tous les continents, derniers vestiges des associations basées sur l'amitié, puisqu'au centre de la vie collective il y avait la fête avec ses masques et ses vertiges, continuez à préparer vos phil- tres pour les missionnaires mais n'oubliez pas les breuvages pour les sportifs !

Et vous, sportifs de toutes les nations, aidez-moi, en attendant votre breuvage, à propager quelques nouvelles épreuves physiques :

LE GORDIEN. - Au milieu de sa période, l'orateur doit, sans le secours de ses doigts, faire des nœuds sur sa langue. Chaque nœud vaut 1 point.

L'HOSTIOBOLE. — Se joue entre curés (renseignements sur demande).

LE FAN-EAR (mots anglais ; traduction littérale: éventail-oreille) . - Exercice qui consiste à battre l'air avec la conque de l'oreille (dernier record 989 battements-seconde). Utile aux professeurs qui pendant leurs cours veulent attirer l'attention des enfants.

Le PUDIBOND (origine douteuse), dit l'Anti-Saut. — Jeu dangereux, déconseillé au printemps.

★

Les mots sport et passeport me font immédiatement penser à la mort.

Radovan IVSIC.

Insigne des temps

La presse française dans son ensemble accueille avec stupeur les récentes manifestations d'antisémitisme. Cette floraison de croix gammées sur les murs de Cologne et de Paris, de Londres et de Melbourne, de Toronto et de New York apparaît comme un signe de mauvais goût en pleine détente internationale. Personne ne comprend la raison de ce geste et chacun s'interroge sur la spontanélté de ses auteurs. A nos yeux, une telle série de coïncidences relève bien moins du hasard que d'une action parfaitement concertée, moins d'une poussée d'antisémitisme à l'état « pur », s'exprimant à travers un symbole éloquent, que d'une tentative de redressement du nazisme.

Il était sot de croire à l'écrasement définitif d'une force aussi considérable. Trop d'esprits furent touchés par son apparente efficacité pour que des traces profondes ne subsistent pas encore. Les nostalgiques de la mort lente continuent leur besogne. En janvier 1954 nous apprenions la création en Suède d'une « Internationale Nazie »

groupant les membres de nombreuses nations européennes, dont la France, et l'organisation à Malmö d'une assemblée constitutive (1) ; il semble donc que six ans plus tard cet organisme soit parvenu à une parfaite coordination de ses mouvements et qu'une campagne d'intoxication ait été décidée. Le moment, il faut bien le dire, étalt des mieux choisis : les défaites de la gauche en France et en Angleterre, le raidissement politique de l'Allemagne face au problème de Berlin, la reconnaissance du régime franquiste par les puissances occidentales et l'accroissement des pouvoirs militaires à la faveur de la guerre d'Algérie, tout cela fleurait bon le retour à la terre. Le fascisme sait profiter de tels courants favorables.

Mais l'idée nationale ne suffit plus tout à fait de nos jours à galvaniser les populations ; le marché commun, la disparition du passeport dans la plupart des pays d'Europe, les visites amicales entre chefs d'Etats ont fini par atténuer la vieille notion de l'ennemi héréditaire, les rancunes séculaires, la concurrence économique. De plus, l'existence même d'une « Internationale Nazie » supposait la mise à l'écart provisoire de ce cheval de bataille. Enfin, en dépit de l'aberrante politique « au sommet» des dirigeants français, les seules véritables passions nationalistes qui s'expriment maintenant à travers le monde sont celles des pays afro-asiatiques. Or, dans la mesure où ce nationalisme virulent s'oppose au maintien traditionnel du colonialisme, on peut dire qu'il est d'ordre révolutionnaire, sans préjuger de ses réalisations futures qui risquent d'échapper à cette qualification. La relance des théories hitlériennes pouvait donc s'effectuer plus aisément par l'intermédiaire du racisme, arme toujours utilisable puisqu'elle ne nécessite que la puissance que l'on veut bien lui donner.

Les néo-nazis ont sans aucun doute tenu compte d'un autre facteur avant de lancer leur mot d'ordre, à savoir l'existence de ces groupes de jeunes gens qui, un peu partout, usent de la haine raciale pour symboliser leur prétendue « révolte ». Les lynchages organisés par les Teddy Boys londoniens ou les Blousons noirs parisiens, ces derniers habilement canalisés dans certains cas par le mouvement « Jeune Nation », n'ont pu qu'inciter à la cabale anti-juive. La contagion avait déjà commencé ; il suffisait de donner le départ pour que le relais soit pris par ces commandos de futurs parachutistes. En U.R.S S. également, des bandes de Hooligans auraient incendié une synagogue près de Moscou et distribué des tracts contre la minorité juive (2). La psychose nécessaire ainsi créée, l'antisémitisme latent de nos compatriotes se transforme en gestes accomplis : une main que tenaillent l'esprit revanchard ou la simple mesquinerie inscrit « Mort aux Youpins » dans les couloirs du métro en attendant que l'occasion soit offerte à son possesseur de manifester plus virilement toute sa bonne volonté.

Cette partie de la jeunesse qui complète sa panoplie en ajoutant la croix gammée à la moto et à la chaîne de bicyclette croit trouver là un exutoire à son besoin d'agir contre quelque chose. Il est grave que la facilité l'emporte en ce domaine et qu'une force comme la sienne se laisse aussi docilement exploiter par les tristes maquignons du despotisme.

Quoiqu'il en soit, la décomposition possible de la démocratie-bourgeoise n'est certes pas pour nous déplaire, dans la mesure où le ferment révolutionnaire en serait la cause principale. Mais si le totalitarisme nazi pense une fois encore renverser les valeurs, alors nous préférons défendre les vestiges de la République.

Quant à ceux en qui nous ne cesserons d'espérer malgré tout, les jeunes, s'il est nécessaire de les alerter sans relâche, ce ne peut être que pour les voir prendre leur propre conscience d'un problème qui fut déjà le drame de bien d'autres générations, puisque substituer une forme d'embrigadement à une autre ne saurait aucunement résoudre l'équation du courage.

Alain JOUBERT.

P.S. - « L'Aurore » du 8 janvier 1960 nous apprend que des avions à réaction ont tracé des croix gammées dans le ciel au-dessus de deux petites villes du Lot-et-Garonne. Question : qui, en France, détient des appareils de cette sorte ? D'autre part, le journal anglais « Empire News » du 10 janvier vient hélas! confirmer nos craintes. D'après cet organe, des émissaires circulent actuellement en Grande-Bretagne et en France pour organiser la campagne pro-nazie. Les recrues doivent prêter serment avant d'être initiées à l'art de répandre l'idéologie national-socialiste. Rien, décidément, ne vaut les bonnes vieilles méthodes !

A. J.

(1) Voir « Le Libertaire » du 14 janvier, 1954.

(2) Voir « France-Observateur › du 7 Janvier 1960.

En circulation

Les objets et les êtres ne sont solidaires que dans la lutte contre le temps. L'objet moderne, tout droit émergé d'un tableau de Tanguy, semble nous dire comme une des créatures de Lovecraft : « Je suis une entité semblable à celle que tu deviens dans la liberté d'un sommeil sans rêve... » Cet objet ne me retient pas parce qu'il est pour les hommes un lien de communion que seul élit le goût du jour, mais parce que je cherche à me représenter à quel concept il répondra lorsqu'il aura passé de mode et qu'enfin dépossédé de l'aire d'illusion banale qu'il occupe aujourd'hui, il semblera prendre davantage pied dans une réalité que seul l'usage lui confère. Plus tard — mais je sais qu'alors il ne pourra rien pour moi —, il retrouvera, en même temps qu'une communion faite d'attendrissement, un peu de son crédit auprès de ceux qui l'avaient tout d'abord adoré, puis repoussé et qui, eux aussi, auront vieilli.

C'est dans la prévoyance de cette période de défaveur que subira tôt ou tard l'objet dont l'imagination s'éprend au creux de la vague, qu'une possibilité d'intervention poétique - soit d'interprétation, soit de création pure — se dessine. Il appartiendra à « l'officiant » qui se sera lancé le plus loin possible en possession des forces lui permettant d'assurer le passage de l'objet au symbole, de chiffrer la route, de telle manière que le profane d'abord séduit ne puisse retrouver son chemin qu'au prix d'une métamorphose.

Chercher à promouvoir une mode c'est vouloir donner forme à un certain nombre de désirs qui se trouvent « dans l'air ». La volonté suffirait à elle seule à en assurer le succès si on avait clairement conscience de la nature exacte de ces désirs. Il apparaît d'autre part que bon nombre d'engouements ne sont initialement dus qu'à la force des choses et que s'il est toujours possible de découvrir, à postériori, ce qui les a motivés, l'analyse ne s'en révèle pas moins incapable d'en fournir une recette de quelque utilité En opposition au mythe, dont elle n'est qu'une forme avortée, la mode est incapable d'effectuer la transmutation de la matière d'une époque parce qu'elle est entièrement soumise à des critères commerciaux et, au mieux, esthétiques. Il n'empêche que le phénomène de l'engouement n'est jamais suscité que par l'espoir - quand bien même cet espoir aurait pour support des objets ou des idées dérisoires — de trouver un sens à la vie. Tout mythe nouveau devra faire sien cet espoir et répondre à cette attente, à cette quête. Lorsque par lueurs, l'esprit ayant concilié l'inconciliable, « commence à voir tout dans tout » (Lichtenberg) ; lorsque cette échappée sur la connaissance offre à l'imagination — à travers les diverses formes qu'elle est appelée à prendre et qui en assureront la compréhension —, un champ de vagabondages tel que ce que l'on tenait pour la réalité se dégelant peu à peu retrouve sa plasticité première ; lorsque l'imagination parvenue du sommet de sa course se prend à croire qu'il ne dépend pas, qu'il ne dépend plus seulement d'elle qu'une chaîne de révélations, jusqu'alors secrètes, vienne corroborer la première ; nous sommes en présence d'une détermination mythique.

Une telle détermination m'apparaît se faire jour - peut-être pas au mieux, mais de la manière la plus immédiate — à travers l'objet surréaliste. Les difficultés auxquelles se heurte cette détermination sur le plan de l'histoire tiennent en partie à ce qu'à la nécessité tout extérieure de charmer s'ajoute pour nous, celle plus impérieuse encore de toujours dérouter. L'objet tel que nous le concevons, en ce qu'il trouve son bien directement dans la vie, pourrait bien être le lien de résolution idéal de ces deux exigences. Il s'agit d'engager avec les idées le vrai combat et, dans tous les cas, de ne plus se posséder.

Jean-Claude SILBERMANN.

UN NOUVEL AMI

Dira-t-on un jour le Cheminot Skurjeni comme on dit aujourd'hul le Facteur Cheval ou le Douanier Rousseau ? A Zapresic, près de Zagreb, en Yougoslavie, une grande aventure vient de commencer pour Matija Skurjent, retraité des chemins de fer, né en 1893. « Dans mon enfance, confie-t-il, je désirais devenir cocher, puis forain, ensuite roi. J'ai même failli devenir capitaliste. Je possédais une mine : c'était un trou où je béchais le charbon. Si ce trou n'avait pas été aussi petit, peut-être serais-je devenu roi du charbon. Au lieu de devenir roi, je me suis fait cheminot. » Pendant la prem'ère guerre mondiale il a choisi, dit-il, le « service vert », c'est-a-dire déserté l'armée.

R. I.

VELOURS

Je vois le violon aux arêtes ensanglantées

Je vois la grosse caisse les dineurs aux branches dilatées

Les bougies les bouteilles les déments immobiles

Devant des pâtés de maisons des pages de rêverie

Que tournent les musIciens

Sur un air de tuyauterie

Je ne peux m'écarter de ce chemin de ronde

Ni ouvertement respirer

Il ne faut rien risquer quand on a peur de se réveiller

Oui le rideau bouge

Je voudrais arracher les tentures plomber les goulues

M'étendre en phrases loufoquEs d'une façon délicieuse

Joncher le sol de mes songes embijoutés

Et jour en plein vent de ma liberté imaginée

Mais l'homme avance sexe haut

Nu comme un magicien aux délices mandarines

Aux enchantemenTs de brouillard

Bouillant de haine car même l'amour va vieillissant

Je voudrais fermer mes cuisses aux sourires de porcelaine

Etouffer le fuyard qui suce mon cœur tout en me regardant

Et je ne peux rien rien

Les éléments sont composés

Même le sable ne doit plus quitter l'arène

Le reflet le lac

Moi son image

Joyce MANSOUR.

Les ténèbres protestent

L'activité de jeu, on s'en apercevra un jour, peut être un grand moteur de l'univers : elle permet aux enfants de résister au raisonnement corrupteur de l'adulte, à l'artiste de réprimer ses élans esthétiques, aux opprimés de mystifier la vigilance du tyran. Ainsi va-t-il des peuples noirs colonisés. Jean Rouch nous a montré hier dans Moi un noir et dans Les maîtres-fous comment le dédoublement, l'adoption pure et simple d'une personnalité d'empruni, soit fictive (héros de cinéma), soit réelle (de préférence les catégories dominantes: le gouverneur, le chef de la police) pouvait aider le colonisé à mûrir son heure tout en mimant et en exorcisant les minables tares de l'homme blême.

C'est maintenant à Lionel Rogosin, un cinéaste américain, que revient l'honneur dans Come Back Africa (1), film tourné clandestinement en Afrique du Sud, de faire défiler devant nous le cortège immuable des sociélés secrètes, fausses religions, mouvements spontanés, cultes fictifs, danses non rituelles, jeux de miroir, musiques de fortune, bref le petit Vaudou des terrains vagues en ce qu'il surmonte, füt-ce brièvement, l'affreuse angoisse de l'être transplanté, parqué et honteusement exploité par un imposteur aux sciences perfides. Il y a chez le noir, en dépit de tous les abus commis sur sa spontanéité, une faculté d'émerveillement, un don de confiance et de joie physique qui assureront son triomphe final sur les techniques d'abrutissement, si éprouvées soient-elles. La schizophrénie des Schlemils n'est pas le privilège des seuls sémites, ses compensations innocentes sont aussi noires, et l'innocence n'exclut pas la lucidité (qu'elle assure par intuition), plus que la lucidité ne saurait exclure la colère. Rendons grâces à Rogosin: c'est à la colère finalement qu'il laisse la parole, une colère envahissante, une indignation ténébreuse, presque sensuelle, comme il en faut aux révolutions de demain. Genêt, que la poésie a rendu nègre, nous a communiqué par son incantation le sens fatal d'une juste absorption de la lumière par l'obscur. Mais c'est à Rogosin que je dois d'avoir entendu, avec une satisfaction vengeresse, dans Sophiatown face à Johannesbourg, la protestation immense des ténèbres.

Robert BENAYOUN.

(1) Actuellement à la Pagode.

ART, ANTI-ART

Sous ce titre d'ailleurs très discutable, la B.B.C. londonienne consacre depuis plusieurs semaines une série d'interviews à des écrivains d'expression française et touchant de quelque côté le surréalisme. Nous en extrayons les appréciations ci-dessous.

Philippe SOUPAULT

« (...) Les seuls romans valables sont tous des autobiographies. Un roman est toujours au tond une autobiographie, déguisée plus ou moins, transposée, mais toujous une autobiographie.

- Pensez-vous que le roman est aujourd'hui un genre mort ou non ?

- Je pense que c'est un genre mort, que ça n'a plus aucun intérêt. Je crois que Proust en a terminé avec le genre du roman, qui n'est plus d'ailleurs, à mon avis, qu'un genre qui a fleuri, qui a eu toute sa prospérité au XIXe (...) Un romancier est un homme qui avance masqué, même déguisé, costumé, et peut-être l'imperfection de certains livres de Proust, qui est pourtant un grand romancier, c'est qu'il a vouu transposer. Seulement il transposait teliement mal, tellement clairement, que tout monde reconnaissait que c'était une expérience personnelle. Et les romanciers actuels enfin, par exemple, prenez un des romans que tout le monde admire, qui est La Condition Humaine. Il est bien évident que c'est une transposition, et qu'il aurait été infiniment plus intéressant d'avoir un récit de Malraux sur cette époque de sa vie. »

Eugène IONESCO

- Est-ce que vous avez à l'époque assisté à des représentations de pièces dites dadaïstes, comme Le Cœur à Gaz ?

- Non, j'en ai lu quelques-unes... Roussel, par exemple, m'a impressionné. Et aussi Les Mamelles de Tirésias, d'Apollinaire. Ces pièces me semblaient correspondre à une certaine mentalité, à un certan style de l'époque que je retrouvais partout ailleurs. (...) Ce qu'on doit faire d'abord, je crois, c'est de décomposer un certain langage. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on semble, lorsqu'on croit décomposer ou détruire un langage, on le fait par les moyens d'un autre langage et on crée un nouveau langage, si bien que destruction, décomposition et création d'un nouveau langage, ça revient à la même chose. (...) Je crois qu'avec des pièces comme l'Impromptu de l'Alma ou Le Tueur à gages j'ai fait quelques pas en arrière. C'est un théâtre superficiel. Il a plu davantage, mais moi j'ai l'impression d'avoir cédé du terrain.

- Vos rapports avec les surréalistes sont-ils fortuits ? Vous n'avez pas l'impression que votre technique attaquait mieux le même genre de tradition ?

- Je ne crois pas, mais il y a eu certainement une rencontre. S'il y a eu une influence, influence tout a lait confuse et a moitié consciente. J'ai plutôt le sentiment d'une rencontre que d'une influence directe. »

P.S. - La rencontre n'aura pas duré : Ionesco proclame aujourd'hui son intention de rivaliser avec le théâtre « de boulevard ». Abandonnons donc à son sort celui qui, dans ses vœux de nouvel an au Figaro Littéraire, souhaite une renaissance du patriotisme français, et qui, dans ses Pages de Journal (N.RF. de février) attaque rageusement les intellectuels « anti-conformistes... à mi-chemin entre la philosophie et le journalisme », bref, quoiqu'il n'ose pas le dire, les intellectuels de gauche en général. Pareille antienne, à cette heure, et en ce lieu, sous le couvert d'un « quant-à-soi » débile, suffit à juger l'homme. Un rhinocéros, non, mais, au mieux, une autruche.

LE CACHE ET LE CALQUE

Que le libertinage soit compatible avec l'amour est, selon certains, une question ouverte. Que tout érotisme, dans le dédale de ses fiévreux calculs, comporte une aspiration vers le libertinage n'est qu'une pétition de principe.

Dans la mesure même où il est « exaltation sensuelle d'une idole psychique», pour reprendre un propos attribué à Paul Valéry, l'érotisme sait fort bien déployer le jeu de ses pièges et de ses fastes dans le cadre inaltérable d'un amour unique et partagé. Rien de plus éclairant à cet égard que l'aperçu, par Georges Bataille, d'un érotisme des cœurs, bonheur dont l'essence serait « la substitution d'une continuité merveilleuse entre deux êtres à la discontinuité persistante ». Art fragile, mais capable de promouvoir hors du temps quelques moments exceptionnels, un tel érotisme condense, dans la justesse « crépusculaire » de ses égarements, tout le délire noir qu'on attribue si volontiers à la luxure sans amour, voire à la pauvre quête des « jouissances inédites ». Regrettons que Georges Bataille, hanté par le fantasme de la souillure, abandonne presque aussitôt après l'avoir nommé cet érotisme en qui fusionnent la violence de la sensualité et la tendresse, la reconnaissance par la conscience de l'être aimé et les droits imprescriptibles de l'imagination.

Celle-ci, en effet, entendue au sens philosophique de « recherche proversive du moi au sein de l'altérité », si elle n'admet point de limite initiale à cette altérité, peut et doit cependant se concilier dialectiquement avec l'admiration possessive envers une présence étrange. Il n'y a pas lieu de tenir pour un malentendu l'équilibre précaire (mais de la durée duquel rien n'oblige à préjuger) qui assure, pour le « couple de partenaires épris », cette solennité voilée, où se conjuguent l'idée d'évidence, donc d'épiphanie ou de « mise a nu », et celle, non moins impérieuse, non moins inéluctable, de secret désiré.

Gérard LEGRAND.

Dans un article de Preuves (n° 106, décembre 1959) consacré à Péret, Michel Carrouges écrit : « Dans ces vertigineux récits d'aventures qui n'en finissent pas de s'escamoter et de rebondir en tous sens, voici l'ordonnance grise des rues de la capitale bouleversée par l'assaut d'une jungle instantanée d'images tropicales (...). Car tout est lié dans la poésie de Péret (...). Il se peut que l'on perde pied mille fois en voulant tenter de la suivre, mais par le fait même qu'elle apparaît comme incompréhensible, elle exprime ce qu'est l'homme comme puissance indomptable de négation... S'il est des négations qui se referment sur elles-mêmes comme autant de démissions devant le monde, la poésie de Péret demeure audacieusement ouverte sur les risques sublimes ».

Ce beau texte fait d'autant plus honneur à son auteur qu'il ne tente aucunement d'annexer le poète à des fins apologétiques. Déplorons que lui succèdent les baveux propos de M. Aimé Patri, qui essaie encore — au mépris de toute pudeur comme de toute vérité — d'opposer Breton à Péret, présenté comme un pauvre diable limité à quelques fidélités et volontiers « para-théologien » (sic). Nous sommes heureusement plusieurs à pouvoir témoigner du cas nul que « Benjamin » faisait de M. Patri.